traces

|

|---|

| �p����5�l�̌��z�Ɓ|�n���I�ȗ��j�� Five British Architects �g�����������i�[�̌ǓƁh�g�y�j�̖�Ɠ��j�̒��h�g�g���E�W���[���Y�̉ؗ�Ȗ`���h�g�~�]�h�A �f����ώn�߂�����̂��̂���A�C�M���X�f�悪���炭���͓I�������B �g�~�]�h�� �ē̓C�^���A�l�̃~�P�����W�F���E�A���g�j�I�[�j�����A����̓C�M���X�A�o�D���C�M���X�l�������B ���̂R�̊ē̓g�j�[�E���`���[�h�\���ŁA���̒��̓�Ɏ剉���Ă����A���o�[�g�E�t�B�j�[�����ɍD���������B �f��̒��̃C�M���X�́A�Ɠ��̕��i���A�����Đl���A�V�N�ɖ��͓I�ɉf�����B ��w�ɓ����āA�������z�̂��Ƃ�m��n�߁A�����o�������A�C�M���X����W�F�[���Y�E�X�^�[�����O�Ƃ������z�Ƃ��䓪���Ă��āA �ǂ������E�̌��z���ς�낤�Ƃ��Ă���炵���A�Ƃ������Ƃ��킩���Ă����B��������A�A�����J����̓��C�X�E�J�[�����䓪���Ă��Ă����B �W�F�[���Y�E�X�^�[�����O�̔����I�O�̉p���ɂ́A���ă}�b�L���g�b�V���A���b�`�F���X�����āA�����Ă���ɔނ��100�N�O�ɂ̓\�[���A �܂�����100�N�O�ɂ̓z�[�N�X���[�A�Ƃ�����ɁA�Ƒn�I�Ȍ��z�Ƃ��ق�100�N�����Ɍ���A���ꂼ����ʂ̌�����A���قȌ��z�������Ă����B | �X�^�[�����O�A���b�`�F���X�A�}�b�L���g�b�V���A�\�[���A�z�[�N�X���[�A�̂T�l�́A ���̐���������w�i�ɋ����e�����A���̃R���e�N�X�g�̓��ɂ��Ȃ���A�����̉e���̒�����ł��l�I�ŁA �Ƒn�I�ȃX�^�C���W�����A���ꂼ��̎���̘g��傫�����������z�Ƃ������B ����͊u�����Ă��Ă��A�ނ�ɋ��ʂ��Ă���̂́A���z�̌`�Ԃ̃Q�[�����y���ޏ_�炩���m�I�Ȏp���ł���A ���ɔ�߂��G�N�Z���g���V�e�B�ŁA���̌��z�͍������ʂȌ�������Ă���B �ނ�݂͂ȁA�`�ԂɊւ��錚�z�̗��j�ɂ��Ă̋��{��������A �g�n���I�ȗ��j�Ɓh�ł������B����́A�܂������ɂ߂ăC�M���X�I�ŁA���[���b�p�̑��̍�����͂����������z�Ƃ����͏o�Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B �p���̂S�l�̌��z�Ƃɂ��āA1976�N�`2006�N�� ���\�����L�����A�Ę^���A���M�A�ҏW�A�����Ă���ɉp���֍s�������Ǝv�����|���ɂȂ����W�F�[���Y�E�X�^�[�����O�ɂ��āA �V���ɏ����������B -���z�Ƃ̏ё����N���b�N����Ƃ��̌��z�Ƃ̍��ɃW�����v���܂��B- |

|

|

|---|---|

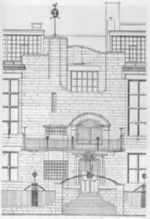

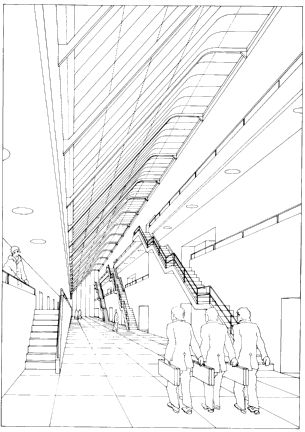

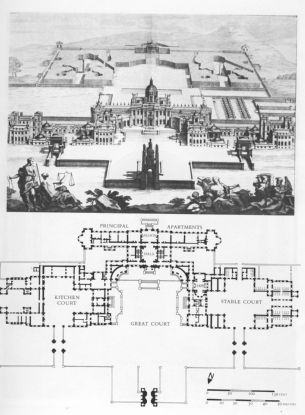

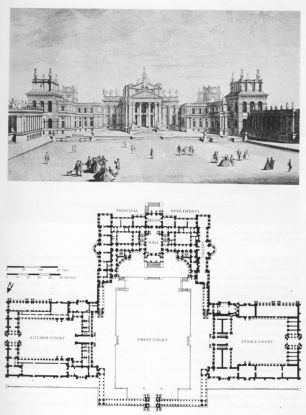

�W�F�[���Y�E�X�^�[�����O�����{�ɗ����Ƃ��A�V���|�W�E���̂��Ƃ̃p�[�e�B�[�ł̎���ɓ����āA �p�����z�̓������g�G�N�Z���g���V�e�B�h�Ƃ������t�ŗv�����Ƃ��������B �ނ��z�肵�Ă��錚�z�Ƃ́ARIBA�̃S�[���h�E���_�������ŁA�e�������ƌ������Ă���A ���@���u���A�z�[�N�X���[�A�A�\�[���A�����ă}�b�L���g�b�V���� �A�ł��p���I�Ȍ��z�Ƃ������낤�B�X�^�[�����O�̃��X�g�ɂ͂Ȃ��A���b�`�F���X���A�����ɓ��R�܂߂����Ƃ��낾�B ���Ƃ��z�[�N�X���[�A�̃X�s�g���t�B�[���Y�̃N���C�X�g�`���[�`�B�i���}���j���̋���́A�����h���̑��̋���̃X�P�[���� ���S�ɒ��z���A�펯�I�Ȕ�ኴ�o�����킹��A�֑�ϑz���I�t�@�T�[�h�����Ă���B������ ���j�I���̌`�ԃ��`�[�t���A�܂������Ɠ��̑g�ݍ��킹�ň�ɂȂ��Ă���B ����ȃ��F�l�c�B�A���E�E�C���h�E��S�V�b�N�̐듃�����p����A�X�^�[�����O�̌����A�h�z�b�N�ȃe�N�j�b�N�B ���邢�͂܂��W�����E�\�[�������ق̓����́A�����ȃX�P�[���̂�������l�܂����A�����|�ǓI��ԍ\���B�i���}���j | ���A�ʖʋ��A�X�J�C���C�g�A�K���X�u���b�N�̏��A���܂�����ꂽ���A�l�X�Ȏd�|�������ݏo���A��Ԃ̍����I���ʁB �s�[�^�[�E�N�b�N�͉p���̌��z�Ƃ̓������g�N�E�F�C���ƃl�X�h�ƌ������t�Ō`�e���A�g�������A��{�I�ȃA�C�f�B�A����������܂킵�A ���̒����疳���ׂ̍������@���G�[�V�������Ђ˂�o���A���l�Ȏ}�t��n��o�����Ƃ��y���ށB���̓����������̕��ʍ\���� ���p�����Ƃ��A�����ɐ��܂��̂́A�f�B�e�[���ɂ�����ɓx�̍I�����ł���\���Ƃ��S�̂͒��̂܂܂ł������Ƃ��Ă��h�Ƃ����B �e�B���H���̃��F�X�^�̐_�a�ƌĂ��Ñネ�[�}�̉~�`�_�a�����p���āA�����}���e�̓T���E�s�G�g���E�C���E�����g���I�̑m�@�� �P�T�O�Q�N�g�e���s�G�b�g�h�����Ă��B����͈��p�ƌ����Ă��T�}�[�\�����ɂ��Ƃނ��냍�[�}����ؗp�������O�́g�g���h�ł���A ���ꎩ�́A�Ǝ��̊����i�ł���B ���̃e���s�G�b�g�́A�p���f�B�I�̌��z�l����ʂ��Ĉ��̌ÓT���`�[�t�ƂȂ�A�p���̌��z�Ƃ����Ɏg��ꂽ�B |

|

|

|---|---|

|

�Ⴆ�I�b�N�X�t�H�[�h�ɂ���W�F�[���Y�E�M�b�u�X��

���h�N���t�E�L�������A�N���X�g�t�@�[�E�����ɂ��Z���g�E�|�[���吹���̃h�[���ɂ����p����Ă���B

�\�[���̃C���O�����h��s�̈ꕔ�ɂ����̃��`�[�t���g�����A�e�B���H���E�R�[�i�[�Ƃ�����p������B

�����ăz�[�N�X���[�A�́A���̃��`�[�t���g���āA���[�N�ߍx�̃L���b�X���E�n���[�h�ɓƑn�I�ȗ�_���[�\���E����v�����B

���̊Ԋu�͖��ɂȂ�A�h�[���͎��k����ĒႭ�}�����Ă���A��d�����������ɍL�����ĒႭ�����B �ÓT�����p���Ȃ�������ȑ���������A�Ǝ��̌��z�ɂ܂ō��߂Ă���B �V�����`�Ԃ̑n�o�Ƃ������A�V���Ȍ`�Ԃ̗p�@�̑n�o�Ƃ����A�T�}�[�\���̌������z�Ƃ̖����B�Ɏ����Ă���B ���̐▭�̃v���|�[�V�������A�f���炵���L��ȕ~�n�̗ƁA���[�N�x�O�̋�̍L����̒��ŁA��捂ɉ�������Ă���B�i��}�E�j | ���F�X�^�̐_�a�̑��ɂ��p���f�B�I�̃��`�[�t�̌��z���A�p���ɂ͂���������B �A���O���E�p���[�f�B�A���E���B���ƌĂ��1700�N��ɗ��s���������������B���̒��ŁA���E���g���_�����`�[�t�ɂ����A �����h���̃`�Y�E�B�b�N�E�n�E�X���܂��s�v�c�ȕ��͋C�������Ă��Ĉ�ۓI�������B �m�I�ȗV�т��������A����炻���͂��ƂȂ��ςŁA�p���I�G�N�Z���g���V�e�B�̓������ł������o�Ă���B �ÓT�����`�[�t�ɂ��Ă��Ȃ���A�C��n���ĉp���Ō��z�����ƁA�Ɠ��̖��t�����Ȃ���A���T�Ƃ͏������ꂽ���͋C��g�ɒ�����A�N���� ������g�V�[�E�`�F���W�h�ƌ`�e���Ă����B ���ꂪ�s�[�^�[�E�N�b�N�̌����g�N�E�F�C���g�l�X�h�Ƃ����`�e�ɓ��Ă͂܂�A���邢�͂܂��X�^�[�����O�̌��� �g�G�N�Z���g���V�e�B�h���߂��▭�̌`�ԑ���ł���A�V���Ȍ`�Ԃ̗p�@�̑n�o�Ƃ������Ƃ�������Ȃ��B |

| ||

|---|---|---|

|

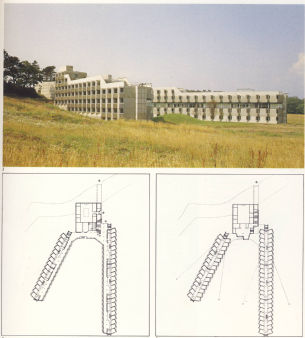

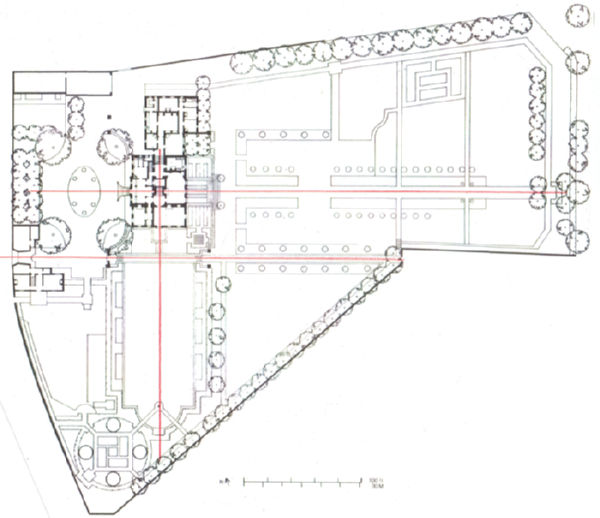

�W�F�[���Y�E�X�^�[�����O���A�S���Ȃ鏭���O�ɐv���A����5�N��Ɋ�������������No.1�|�E���g���[�Ƃ����̂�����B �I�t�B�X�ƓX�܁A���X�g�����������������r���ŁA�����h���̒��S�A�o���N�w�̐^��Ɍ����Ă���̂����A �������������ɂ́A���b�`�F���X�̃~�b�h�����h��s�A���̐�̓\�[���̃C���O�����h��s�A ��������ăz�[�N�X���[�A�̃Z���g�E���A���[�E�E�[���m�X����o���Ă���B �O���X�S�[�Ŋ����}�b�L���g�b�V���������A�Ȃ�ƃz�[�N�X���[�A�A�\�[���A���b�`�F���X�A�X�^�[�����O�̌��z�������ɑ����Ă���B |

���ꂼ��̊����N�́A�Z���g�E���A���[�E�E�[���m�X��1724�N�A�C���O�����h��s��40�N�߂���������1826�N���A�~�b�h�����h��s�͂����炭1920�N��A

�Ƃ��傤�ǖ�100�N���̊Ԋu�A������No.1�|�E���g���[���A��70�N�̊Ԋu�̌�A1997�N�Ɋ������Ă���B ����ɁA�z�[�N�X���[�A�̎t�������̃Z���g�E�X�e�t�@���E�E�H���u���b�N����A �\�[�����傫�ȉe�������F�l�̃_���X2���̕��_���X�P���ɂ��}���V�����n�E�X�܂ł������߂ɂ���B �p���̌��z�̗��j�̏k�}���A���������ɑ��݂��Ă���Ƃ����A�Ȃ�Ƃ��s��Ȃ��ƂɂȂ��Ă���ꏊ�ł���B | |

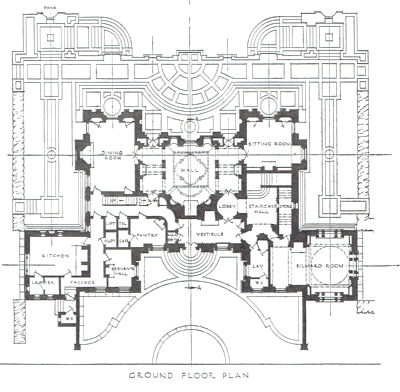

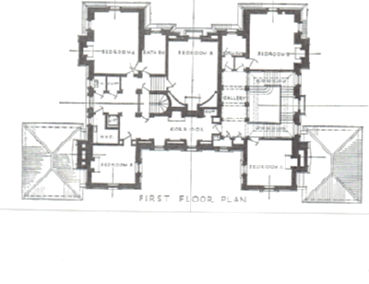

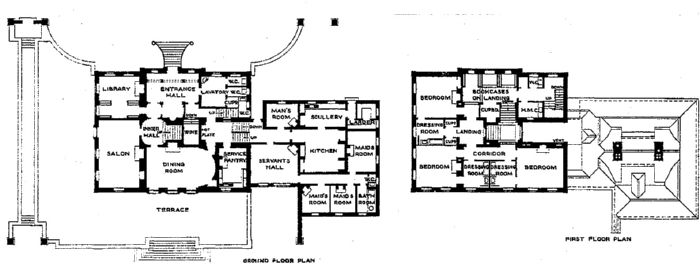

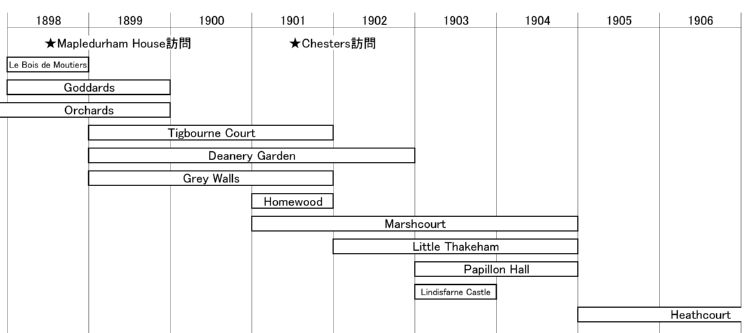

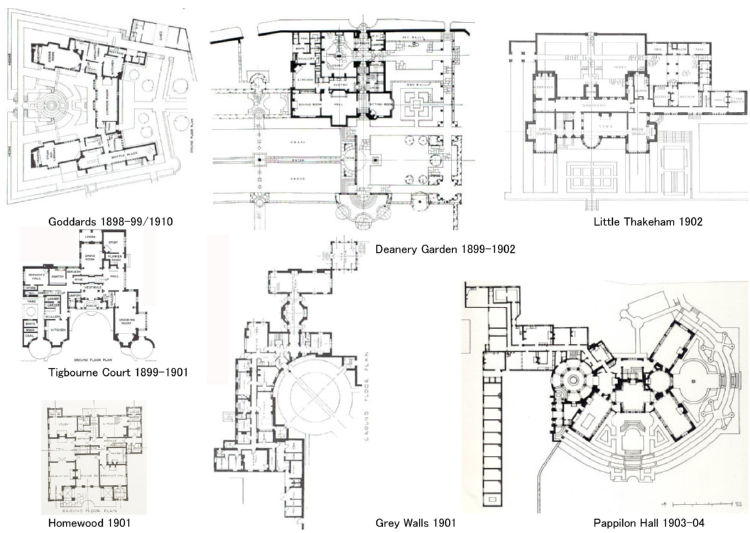

| �ڎ� �T.SIR JAMES FRAZER STIRLING�@(1926�`1992) �X�^�[�����O�\�u���e�B�b�V���E���_�����삯���������z�Ɓ\ �P�D�X�^�[�����O�̃X�^���X �Q�D�r�[�g���Y�ƃX�^�[�����O �R�D��w�V���[�Y�R���� �S�D�����^�[�W���H�@ �T�D����Ɍb�܂�Ȃ����� �U�D�h�C�c�̔��p�كV���[�Y�R���� �V�D�R���e�N�X�g�� �W�D�V���g�D�b�g�K���g���p�وȍ~ �X�D�e���������z�� �U.SIR EDWIN LANDSEER LUTYENS(1869-1944) ���b�`�F���X�̃J���g���[�E�n�E�X�\�����ƉI��\ �P�D���@�i�L�����[�E�A�v���[�` �Q�D�ΏƓI�ȓ�l �R�D�}���X�e�b�h�E�E�b�hMUNSTEAD WOOD�@1893-1897 �S�D���E�{���E�f�E���`�GLE BOIS DE MOUTIERS 1898 �T�D�S�_�[�YGODDARDS 1898-1899 �U�D�e�B�O�{�[���E�R�[�gTIGBOURNE COURT 1899-1901 �V�D�f�B�[�i���[�E�K�[�f��Deanary Garden 1899-1902 �W�D�O���C�E�E�H�[���Y GREYWALLS 1901 �X�D�z�[���E�b�h Homewood 1901 �P�O�D���g���E�Z�C�J��Little Thakeham 1902 �P�P�D�����f�B�X�t�@�[���E�L���b�X��Lindisfarne Castle 1903 �P�Q�D�p�s�����E�z�[��Papilon Hall 1903-1904 �P�R�D�q�[�X�R�[�gHeathcote 1905-1907 �P�S�D�U�E�T���e�[�V����THE Salutation 1911 �P�T�D�O���[�g�E�f�B�N�X�^�[Great Dixter 1912 �P�U�D�v�����v�g���E�v���[�XPlumpton Place 1928 �P�V�D���b�`�F���X�̐v��@ �V.CHARLES RENNIE MACKINTOSH(1868�`1928) �}�b�L���g�b�V���\���㐸�_�̎�@���\ �P�D�����̂ւ̎��� �Q�D�`�Ԃ̗p�@ �R�D�O���X�S�[���p�w�Z�R���y �S�DLet function dictate �T�D���p�w�Z2���H���� �U.�P��I�ȋ��x�� �V�D�}���� |

�W.SIR JOHN SOANE(1753�`1837) �W�����E�\�[���������ف\����܂ʈ�E�\ �P�D�����h���̊X���� �Q�D�W�����E�\�[���������� �R�D���z�ƃ\�[���̌`���ߒ� �S�D���H��-the poetry of architecture �T�D�_���b�`�E�A�[�g�E�M�������[-lumiere mysterieuse �U�D�h�[���|�\�[�����Ǝ��̑��� �V�D�\�[������w�Ԃ��Ɓ|���I�v���|�[�V���� �X.NICHOLAS HAWKSMOOR(1661�`1736) �j�R���X�E�z�[�N�X���[�A�\���[�}�ւ̓��ہ\ �P�D�L���b�X���E�n���[�h �Q�D�u���j���E�p���X �R�D�����h���̂U�̋��� �S�D�L���b�X���E�n���[�h�̃��[�\���E�� �ԊO-Carlo Scarpa�i1908-1978�j �N�F���[�j�E�X�^���p�[���A�̕��� ���o ��NICE SPACE �O���X�S�[���p�w�Z�`�����̂ւ̎����`�@ SD1976.3 ���p����3�l�̌��z�Ƒ� �`�z�[�N�X���[�A�A�\�[���A�}�b�L���g�b�V���̋��߂���ԁ`�J����62�� 1976.10 �����㐸�_�̎�@���i�}�b�L���g�b�V���@��Ԃ̎��w�j�@���p�蒠 �@ 1979.5 �����z�ƃ}�b�L���g�b�V���@���͏��[ 1980.10 �����b�`�F���X�̌��z�@�J����88�� 1983.4 ���W�����E�\�[���������ف`����܂ʈ�E�`�@�J����98�� 1985.10 ���j�R���X�E�z�[�N�X���[�A�`���[�}�ւ̓��ہ` �J����110�� 1988.10 ���S�Ɏc��܂��Ȃ�23�@�����h���@�ƂƂ܂��Ȃ݂T�S���@2006.9 |

| �T.JAMES STIRLING(1926�`1992) �W�F�[���Y�E�X�^�[�����O�|�u���e�B�b�V���E���_�����삯���������z�Ɓ\ �P�D�X�^�[�����O�̃X�^���X �W�F�[���Y�E�X�^�[�����O�́A�T�[�̏̍������^���ꂽ12����A�P�X�X�Q�N�U���Q�T���A��Î��̂łɖS���Ȃ����B�U�U�������B �v��U�N�o���āA�ނ̒���W���C�^���A�ŏo�ł��ꂽ�̂����A�����o�ʼn�̋g�c����̈˗��ŁA�|��@����B ���̖{�́g�W�F�[���Y�E�X�^�[�����O�|�u���e�B�b�V���E���_�����삯���������z�Ɓh�Ƃ����^�C�g���łQ�O�O�O�N�X���ɏo�ł��ꂽ�B �]�k�����A�C�^���A�̖{�Ɠ����N�A�X�L�����_���X�Șb����܂�"�r�b�O�E�W��"�Ƃ����`�L�{���C�M���X�ŏo�ł���Ă���B ����W��|�Ă݂āA�R�U�N�ɂ킽�錚�z�ƂƂ��Ă̊������Ԃ̂��ɁA��i����ȊO�̕��͂́A�ӊO�ɏ��Ȃ��������B ������قƂ�ǂ����g�̌��z�ɂ��āA�ׂ��ȃv���O�����A�R���e�N�X�g�A�ǂ������������Ƃ����悤�Ȑ����ɏI�n���Ă���B �܂�́A�X�^�[�����O���O�ꂵ���g�����̐l�h�ł��������������Ă���B

|

���ł́A�R�O��O���ɏ����ꂽ �g���B���E�K���V�F����W���E�[���@�� �|�P�X�Q�V�N�ƂP�X�T�R�N�̏Z���� ���E�R���r���W�G�h(1955) �g�����V�����| ���E�R���r���W�G�̗�q���ƍ�����`�̊�@�h(1956) �Ƃ������E�R���r���W�G�ɂ��Ă̓�̃G�b�Z�C���炢����O�ŁA���̓�́A �����@�v�[����w�̎��̎t�ł���A�F�l�ł�����R�����E���E�́g���z�I���B���̐��w�h��f�i�Ƃ�����B ����Ƀ��X�^�[��w�H�w�����Ő��E�I�ɃX�^�[�����O�̖��O���m��n��O�́g�t�@���N�V���i���E�g���f�B�V�����ƕ\���h�܂ł́A �R�O��ɏ����ꂽ���͂�ǂނƁA �X�^�[�����O�Ƃ������z�Ƃ̍���ɂ���������S�̃X�^���X�́A�Ⴂ�����玀�ʂ܂łقƂ�Ǖς���Ă��Ȃ��̂��悭������B ���̃X�^���X�́A��{�I�Ƀt�@���N�V���i���X�g�Ƃ��Ẵ��_�j�X�g�ł���B�����ĉ������A�����ɂ��Ƃ肠�����A�p���̌��z�j�ɓ_�݂���A ���l���̕s�v�c�ɕȂ̂���A��B�������p�����z�Ƃł���Ƃ������Ƃł���B

|

|

�Q�D�r�[�g���Y�ƃX�^�[�����O �C�M���X�̓c�ɒ����X�^�[�ɍH�w���̌��������������̂�1963�N�ł������B ���X�^�[�̏o���́A���C�X�E�J�[���̃��`���[�Y����f�B�J���������i1961�N�j�Ƌ��ɁA �����̎��オ�I����ă��_�j�Y�����V�����t�F�[�Y�ɂ͂������������Ӗ����Ă����B ����͂܂��C�M���X���A�v���Ԃ�Ɍ��z�̕\����Ɉ�������o���L�O���ׂ����z�ł��������B ����͉��y�̐��E�Ńr�[�g���Y���ʂ����������Ɏ��Ă���B ���X�^�[��w�H�w�������������̂Ɠ����N�A1963�N�ɂ́A�r�[�g���Y�̍ŏ��̃q�b�g��A���o���g�v���[�Y�E�v���[�Y�E�~�[�h�������[�X����A �c�ɒ������@�v�[�����琢�E�ɍL�����Ă������B ���X�^�[��w�H�w�����u���Ԃɐ��E���ɍL�����āA �X�^�[�����O�̖��͒m��n�����B����ȍ~��10�N�ԈʁA�C�M���X���V��������𐢊E�ɔ��M��������͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B ���X�^�[�ȍ~�A�X�^�[�����O�̐V�������z���G���Ō���Ƃ��ɂ́A�r�[�g���Y�̐V�����A���o�����̂Ɠ����悤�ȁA �҂��ł���Ă������̂�ڂɂ���A�V�N�Ȋ������������B |

�P���u���b�W��w���j�w���̊�������1967�N�͂܂��ɁA �g�T�[�W�F���g�E�y�p�[�Y�E�������[�E�n�[�c�E�N���u�E�o���h�h�̃����[�X���ꂽ�N�����A ����Ƀr�[�g���Y�����U���A �Ō�̃I���W�i����A���o���g���b�g�E�C�b�g�E�r�[�h�������[�X���ꂽ1970�N�A����͏������ꂽ���A ���̗��N�ɃI�b�N�X�t�H�[�h�̃t���[���[��r���f�B���O���������Ă���B �����Č����A�r�[�g���Y�Ƃ����A�C�R���������Ă�����ʂ̋������A���z�̐��E�ł́A�W�F�[���Y�E�X�^�[�����O�ɂ͂������B �Ƃ���ŃX�^�[�����O�̓W�����E���m�����P�U�ΔN�������A ������A�����@�v�[���̃N�H���[�E�o���N���Z�Ƃ����������Z���o�Ă���B �D�ꂽ���z�͂��ꎩ�̂����̎���̌��z�ɑ����]�ɂȂ��Ă���Ƃ����B���X�^�[��w�H�w���́A �������A�����������z���L��Ȃ̂��Ǝv�킹��V����������A���������̂����z�Ƃ������̂Ȃ�A���z������Ă݂����ƁA ���z���u������҂Ɏv�킹��A�V�����������������B �X�^�[�����O�̑��݂��Ȃ���A ���������炭�������Ƃ��������ł��낤�A��ɑ������`���[�h�E���W���[�X��m�[�}���E�t�H�[�X�^�[�́A ����ɃR�[���n�[�X�̌��z����������̂ɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����B |

|

|

|---|---|

|

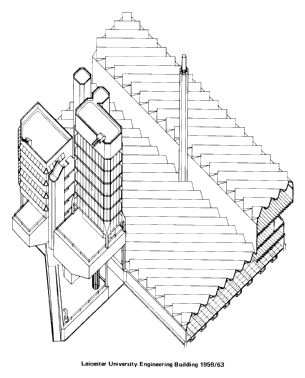

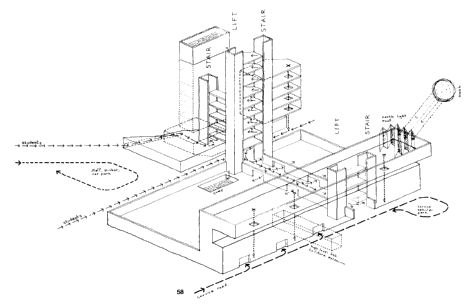

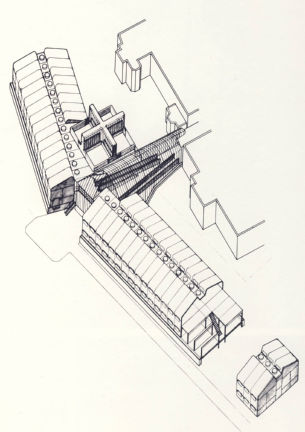

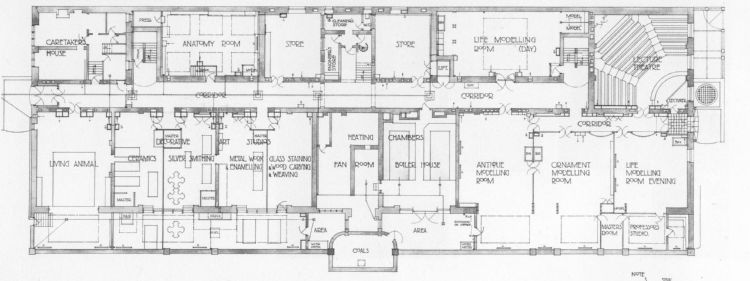

�R�D��w�V���[�Y3���� �\���X�^�[�A�P���u���b�W�A�I�b�N�X�t�H�[�h �R-�P�D���X�^�[��w�H�w�� �G�N�T���v���o���X�ŊJ���ꂽ�ACIAM(���ی��z�Ɖ�c)��MARS�O���[�v�̑�\�Ƃ��ĎQ�����������N1955�N�ɁA �X�^�[�����O�́A3�N�ԋ߂����C�I���Y�E�C�Y���G���E�A���h�E�G���X���z�����������߁A�����������W�F�[���Y�E�K�D������ �p�[�g�i�[�V�b�v��g�ݎ��������X�^�[�g������B�X�^�[�����O�̓n���E�R�����̏W���Z��A�K�D�����̓��C�g���̏Z��̎d���������āB ���Ȃ݂ɂ��̉�c�ɂ́A�ڂ��������Ă���HKPA�̃r���E�n�E�G���ƃW�����E�p�[�g���b�W���o�Ȃ��Ă���B �����ēƗ���3�N��A33�̎��ɁA�X�^�[�����O�E�A���h�E�K�D�����́A���X�^�[��w�̃}�X�^�[�v������S�����Ă��� ���X���[�E�}�[�e�B�����̐��E�ŁA�H�w�����̎d����B �X�^�[�����O�E�A���h�E�K�D�����ɂƂ��Ă̏��߂Ă̑傫�Ȏd���ŁA����܂� ������Ƃ�ςݏd�˂Ă�����l�̂R�N�Ԃ́A�R���y�����Ŕ|���Ă����A�C�f�B�A�̒~�ς��A�����ɖ��x�����O��I�ɓ�������邱�ƂɂȂ�B ���V�A�\����`�̃����j�R�t���v�킹��A�߂̏��ʂ�200�l�p��100�l�p�̍u�`���́A ���ꂼ���K�̃I�t�B�X�^���[�ƌ������^���[�ɂ���Ĉ�������Ԃ�Ȃ��悤�A���������Ă���B  |

���[�N�V���b�v�̃K���X�����̓t�@���N�V���i���E�g���f�B�V�����Ŏ�グ���A���@�i�L�����[�ȍH�ꌚ�z�̃K���X�̃m�R�M����������A ��w����̗v���Ŗk�Ɍ��������߂ƁA�[���ɉ������I���ȏ����ɂ���āA�v���Y����45�x�����ɘA�����ĕ��ׂ�ꂽ�悤�Ɍ����閣�͓I�Ȃ��̂ɕϖe������ꂽ�B ��w3����ɌJ��Ԃ����T�[�L�����[�V�����̎��o���Ƃ�������A�K�i�ƃG�����F�[�^�[�̃y�A�E�V���t�g�B ������������̃y���V���x�j�A��w���`���[�Y��w�������ł̂����郋�C�X�E�J�[���̃T�[���@���g�E�X�y�[�X �̃y�A�E�V���t�g�Ɏ��Ă��邪�A����ɐ旧���X�^�[�����O�E�A���h�E�K�D�����́A�V�F�t�B�[���h��w�R���y�ĂƃZ���E�B���E�J���b�W�̃R���y�ĂŊ��ɁA ���̃y�A�E�V���t�g�̃A�C�f�B�A���o���Ă���i�Z���E�B���̃V���t�g�͐ݔ��p�����j�B ��������[�h���邱�̓�l�̌��z�Ƃ��A�����A�C�f�B�A���o���Ă���͖̂ʔ����B �����ė��p����l������K�ɍs���ɏ]���Č���̂�\�������A����ׂ��Ȃ�K���X�̑�̂悤�ȃT�[�L�����[�V�����̕\���B �܂��I�t�B�X�^���[�ƌ������^���[�́A�@�\�̈Ⴂ�ɂ���āA�\�����O�ς̕\����ς��Ă���B  |

�@�\���Ƃɕʂ̌`�A�ʂ̃��H�����[����p�ӂ���Ƃ����A���߂��Ɍ����镪�߃A�[�e�B�L�����[�V�����B �x�������w���̂��߂́A�Ɛ��������A�|�f�B�E������u�`���ɗ����オ��A�����K�i���ރK���X�̃`���[�u�B �A�[�e�B�L�����[�V�����ƃT�[�L�����[�V�������ւ̂������́A�����I�ȏ�����ւ̋C�������炩�A�������Ď��X�ɌJ��Ԃ���Ă���B �O�����w�̑��̌����Ɉ͂܂ꂽ�����~�n�ɔz�u���ꂽ�����ƁA�K���X�ʂ�^�k�Ɍ��������߂ɏo�����v���Y��������45�x�̃��C���A �������̋��E���ɉ��킹���|�f�B�E���̎߂̃��C���A �U�O�t�B�[�g�̍����́A���ʂ����߂�ꂽ�������g�b�v�ɒu�����߂ɁA�����̌��܂����I�t�B�X�^���[�B�i���ۂ͂P�O�O�t�B�[�g�ɂ܂Ŏ����グ���A��w��������B�j �R���N���[�g���o���ɂ��Ȃ����ƂƂ�����w�̗v���ɏ]�����A�����ƃ^�C���ƃK���X�Ŏd�グ��ꂽ�O�ǂ̎d��B �u�`���̊O�Njy�ю߂̏グ���A�����ăI�t�B�X�^���[�ƃy�A�V���t�g�̃^�C���́A �������^���[�̊O�ǂƃ|�f�B�E���̃L�����B�e�B�E�E�H�[���i����ǁj�̗����ς݂ƁA�����ɋ�ʂ��ďc�\��ɂ���Ă���B |

��w�����玦���ꂽ�v���O�����ւ̕��]�ƁA����������Ƃ��ēO��I�Ƀf�U�C���ʼn����A���X�ȃR���e�N�X�`���A���Y���B ���������������́A��{�p���Ƃ��āA�X�^�[�����O�̍Ō�̍�i�܂ł��ĉ��B �S�̂��\�������{�P�ʂ̓K�D�����̐ݒ肵���A���ʁA���ʂƂ��A10�t�B�[�g��20�t�B�[�g�̃��f���[���ɂ�������ڂ��Ă���B ����ƃ��[�N�V���b�v�̃K���X�����̃f�B�e�[���́A�����炭�K�D�����̂��̂ŁA���X�^�[�ŃK�D�����̉ʂ����������͑傫���B �v����x�тɈ�ꂽ�A�A�C�f�B�A�Ɏ����A�C�f�B�A�A�X�^�[�����O�ƃK�D�����́A�܂�Ń��m��/�}�b�J�[�g�j�[�̋ȍ��݂����ȁA �v�v���Z�X��ł���B 1955�|64�̃p�[�g�i�[�V�b�v�������烌�X�^�[�̏v�H���̃p�[�g�i�[�V�b�v�����܂ł�10�N��A �X�^�[�����O�E�A���h�E�K�D�����͂����������ɖ��x�̍���������Ƃ��s���Ă���B �p�[�g�i�[�V�b�v�̊��Ԃ����x�r�[�g���Y��1960-70�̌���������U�܂ł̖�10�N�Ԃɕ�������B |

|

|

|---|---|

|

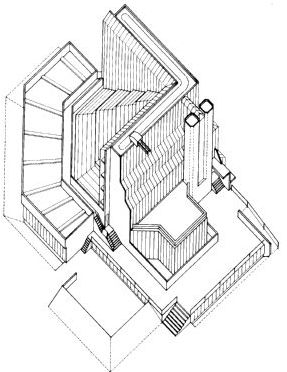

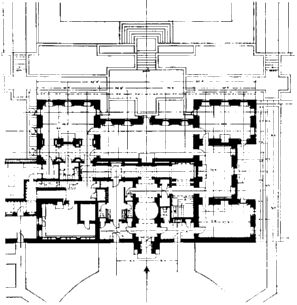

�R-�Q�D�P���u���b�W��w���j�w�� �W�F�[���Y�E�K�D�����Ƃ̃p�[�g�i�[�V�b�v���������Ă���A�ŏ��̎d�������̃P���u���b�W��w���j�w���ŁA ���X�^�[�̂��߂��ɂ�������A�[�e�B�L�����[�V�����͉������A�p���̓`���I�ȉ�����w�ɂɋ߂��A���ʑ̂̃K���X�̃s���~�b�h �Ƃ����P��̃A�C�f�B�A�ł܂Ƃ߂��Ă���B �G�����F�[�^�[�ƊK�i�̃y�A�̃V���t�g�A�p�e���g�E�O���[�W���O�ƌĂ������̃g�b�v���C�g�p�T�b�V�̎g�p�A ��w���̗����ς݂̃L�����B�e�B�E�E�H�[���̉��ς݂Əc�\��̗����^�C���̑Δ�ȂǁA��w�V���[�Y�Ƃ��ăA�C�f���e�B�t�@�C�ł���悤�ɁA �O�ς̍\���v�f�́A�ӎ��I�Ƀ��X�^�[�P���Ă���B �X�^�[�����O�̐����ɂ��� �g�c��ȗʂ̋ߑ㌚�z�����ł��闝�R�́A�ЂƂɂ͌����S�̂̒P���Ȍ`�ɕ����̔z�u����艟�����߂Ă��܂��Ă��邩��ł��B ���B�͒ʏ핔���ɋ��߂��闝�z�I�Ȍ`���o���邾���c�����ƍl���A�\���I�ȃ��f���[����O�����čl����ꂽ�����S�̂̌`�ɂ��킹�āA ������c�߂邱�Ƃ͂��Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B ���j�w���ł́A�����̌`���ςݏd�˂��āA�����S�̂̌`�ɂȂ�悤�ɂ��Ă��܂��B �����͏����Ȃ��̂͏�̊K�ɁA�傫���Ȃ�ɂ��������ĉ��̊K�Ɏ����čs���悤�ɂ��Ă��܂��B �{�����̏�Ɏ߂ɉ˂���ꂽ�I�[�v���ȃX�e�B�[���E�g���X�̉��� |

�́A���̌����{�����ɐZ�������A �܂��T�[�L�����[�V�����̘L���ɂ��˂����ނ悤�ɂ��Ă��܂��B ���̉����͋Z�p�I�ȃG�������g�����A �q�[�^�[�A���C�p���[���@�[�A�r�C�t�@���A�Ɩ��Ȃǂ���������C�ߑ��u�ł�����A�O���̋C��̕ω��ɍ��킹�����I�ɒ��߂��A ���̋C������ɕۂ悤�ɂȂ��Ă��܂��B ���́g�����|�������h����̊O�����̉��͂͂k�^�� �u���b�N�̃o�b�g���X�̌��ʂɂ���Ĉ��肳���Ă��܂��B �����Č����̃}�X�ʉ�S�̂́A�l�X�ȍ\���̉��͂ɂ���Č���t�����Ă��܂��B �O���̓��X�^�[�Ɠ����f�ނ̃K���X��^�C���Ȃǂ��g���A�d���A�₽���A���˂���\��͊O�̋C��ɍ����Ă��܂��B �����̑f�ނ͒��ɂ͎������܂ꂸ�A�}�����Ȃǂ̓��ǂ͋z���ނŎd�グ���Ă��܂��B ���̓��ǂ͎��o�I�ɂ́A�e���r�̃X�^�W�I�̂悤�ł��B�L���͉{�����̏�̃X�y�[�X������M�������[�Ƃ��čl�����Ă��܂��B �h���̂��߂ɃK���X���Ƃ߂��A��v�ȃT�[�L�����[�V�����̃X�y�[�X�ɂȂ��Ă��܂��B �����̒����w���́A�w���̒��ōł��d�v�Ȏd����ł���}�����Ǝ��o�I�ɐڐG���܂��B ���̑��֊W�͊w������������T�v���ɂ������������甭�W�������l���ł��B�h ��w�V���[�Y��P��ڂ̃��X�^�[�ɔ�ׁA�莝���̃A�C�f�B�A�̑S�Ă荞�����Ƃ����݂͂������A�V���v���ȍ\���̌��z�ɂȂ��Ă���B |

|

|

|---|---|

|

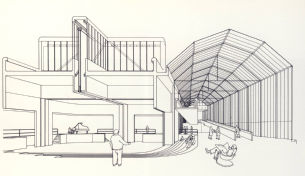

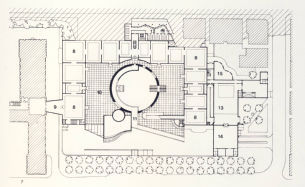

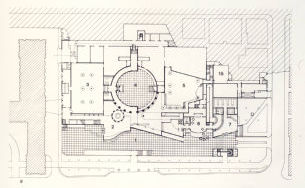

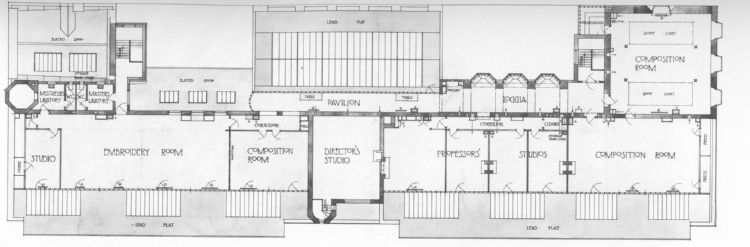

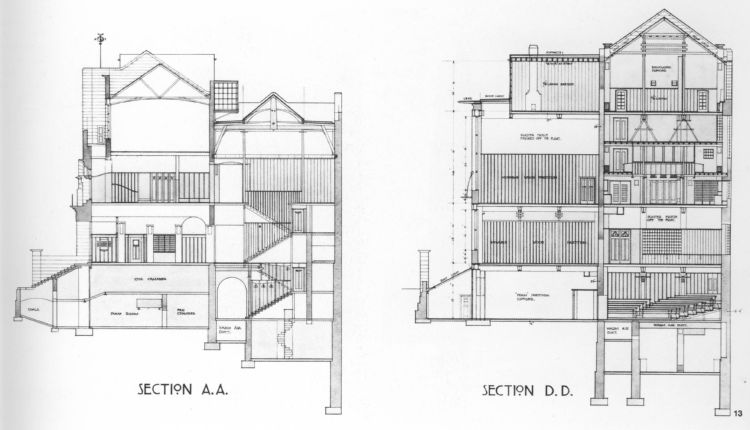

�R-�R�D�I�b�N�X�t�H�[�h��w�t���[���[��r���f�B���O ��w�V���[�Y��3�e�́A���̃I�b�N�X�t�H�[�h�̃N�C�[���Y�E�J���b�W�̊w�����ŁA�t���[���[�E�r���f�B���O�ƌĂ�Ă���B �Ăё�w�V���[�Y�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�t�B�P�[�V�����̂��߂ɁA �O�ς̍\���v�f�́A�G�����F�[�^�[�ƊK�i�̃y�A�̃V���t�g�A�c�\��̗����^�C���ƃp�e���g�E�O���[�W���O�̑g�ݍ��킹�ŁA �Ăу��X�^�[�P���đ�w�V���[�Y�̍Ō�������Ă���B ��ɖʂ���������͂�ŁA�ʂ��Ƃ����R�̎��^�̕��ʂ����Ă���B ���̒���^���ʂ͂܂� ������͂I�b�N�X�t�H�[�h�A�P���u���b�W�̃J���b�W�̃v���b�g�^�C�v���ꉞ���P���ăA�����W���Ă���Ƃ������ƂɂȂ��Ă��āA ����̎���ɂ͈�i�����x���̉��������A�N���C�X�^�[�̉�L���߂��炳��Ă���B ��K�ɍs���ɏ]���āA �O���ɍL����Ƃ���ȂǁA�t�����ł͂��邪�A�Z���E�B���E�J���b�W�̃R���y�Ă��v���o������B �Ȗʂ̃u���b�N�̂�������y�A�E�V���t�g���Ă���Ƃ�������Ă���B �܂�����Ɣ��Α��̊O�ς́A�X���������I�o���Ă��āA�ǂ��ƂȂ��A�[�L�O�����̃E�H�[�L���O�E�V�e�B��A�z������t�@�j�[�ȕ\������Ă���B �O���ɃI�[�o�[�n���O���Ă���̂ŁA���K�i���A��ɍs���ɏ]���āA �O���֊O���ւƃY���Ă����ʔ����\�������Ă��āA���̕����̓K���X�ŁA�O���猩����悤�ɂ��Ă���B |

��ɖʂ����R�[�i�[�ɂ́A�p���e�B���O�ƌĂ��D�V�т̑D�����ꂪ����A����͂�������X���[�v�ŏオ�����ʒu�ŁA �v���b�g�t�H�[����ɂȂ��Ă���B �����������̃v���b�g�t�H�[�����A���̑�w�V���[�Y�� �O�ς̍\���v�f�̈�ŁA�X�^�[�����O�͕K���A����̃��x������l���v���b�g�t�H�[���Ɉ�U�グ�Ă���A�G���g�����X�ւƓ����B ����̒���̃v���b�g�t�H�[�b���̉��ɂ́A���H���Ɛ~�[���Z�b�g����Ă���B ���X�^�[�ł͑����p�C�v�̊��C���u���A �����̃g�C���̂��߂ɓ˂��o���Ă������A�����ł���͂�D���v�킹��~�[�̂��߂̊��C���u���˂��o���Ă���B ���X�^�[�����傫���|�b�v�ȕ����{�̂悤�ȃI�u�W�F�Ƃ��āB ���G�ȍ\���̃��X�^�[�A�����v�f�̏��Ȃ��P���u���b�W�Ɣ�ׁA�v���O�����̓V���v���ŁA���߂��Ă���̂͊w�����ƒ��H�������A �����ׂ����͏��Ȃ��A��w�V���[�Y�R��̒��ł́A��Ԍy�₩�Ń��[�����X�ȃf�U�C���ɂȂ��Ă���B �P���u���b�W��w���j�w�����t���[���[�E�r���f�B���O���A���X�^�[�ɑ������ۓI�ɂ͍����]�������A �p�����ł́A�I�b�N�X�u���b�W�̂P�U���I�̃J���b�W�̌��z���̒��ɂ����āA�`���I�Ȕ��ςƂ͑�����Ȃ��Ƃ����������ᔻ���������������B |

|

|

|---|---|

|

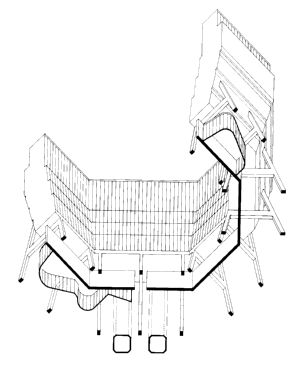

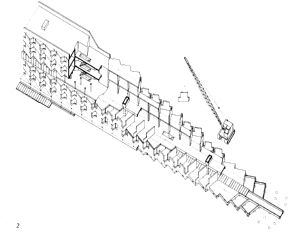

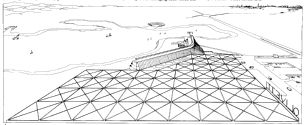

�S�D�����^�[�W���H�@(�g�����H�@) �S-�P�D�Z���g�E�A���h�����[�X��w�A���h�����[�e�������B���f�z�[�� �P���u���b�W��w���j�w��(1964�|67)�ƃt���[���[�E�r���f�B���O(1966�|71)�ŁA���X�^�[�ȗ��� �c�\��̗����^�C���ƃp�e���g�E�O���[�W���O�̊O���� �Ŏ����Ă����̂Ɠ��������ɁA�X�^�[�����O�́A�v���L���X�g�E�R���N���[�g�̃p�l���ƁAGRP(�K���X�@�ە⋭�|���G�X�e��-���{�ł���FRP)�� �p�l����g�ݗ��Ă�A �Ⴄ�f�ނ̐V���ȂQ�̍\�@�Ɏ��g�݁A1964�N�ɂ̓v���R���ɂ��Z���g�E�A���h�����[�X��w�A���h�����[�e�������B���f�z�[���A������ 1969�N�ɂ�GRP�ɂ��I�����F�b�e�B�E�g���[�j���O�E�Z���^�[�̐v���X�^�[�g���Ă���B �A���h�����[�e�������B���f�z�[���̕~�n�́A�X�R�b�g�����h�́A�n��ŗL�̍ޗ����A�E�l�����݂��Ȃ��ꏊ�Ȃ̂ŁA �v���L���X�g�E�R���N���[�g�\�@���I�����ꂽ�B�v���R���𑼂̏ꏊ�Ő��삵�A�~�n�ɉ^��őg���Ă���@�B �H��̓Z���g�E�A���h�����[�X����P�Q�O�L����̃G�f�B���o���ɂ���B �Q�{�̎w���J�����悤�Ȍ`�����Ă��錚���́A32��̃^�C�v�̃v���L���X�g�̕ǂƏ��̃��j�b�g���A�Z���u�����đ����A �����̂ЂȌ^�͌�̌����ōė��p�����B |

�ŏ��̌����͍��������A��Ɍ��݂��镪�̃R�X�g�͈����Ȃ�A�S�̂Ƃ��ẴR�X�g�͓`���I�ȍ\�@�Ɠ����ʂɉ���������A�ƃX�^�[�����O�͌����B ����������250�����e�̓����S������v�悾�������A��w�̎���ŁA�ŏ��̈�����ł��Ȃ������̂ŁA�ЂȌ^���̃R�X�g�͂��̂P�� �̕��S�ƂȂ�R�X�g�팸�̂�����݂͊O�ꂽ�B ���ꂼ��Q�{�̎w���J�����悤�Ȍ`�����Ă���S���̏h�ɂ́A�X�֒ʂ�������ɉ�����������A�v���[�`���A �}�Ζʂɂ���A���������͌���ł��R���N���[�g�̃_�C�j���O�z�[���Ȃǂ̋��p�{�݂����Ɍ��āA �K�i������A�v�����i�[�h�E�f�b�L�ɒB����B �K���X�̃v�����i�[�h�E�f�b�L�́A�����̓r���K�ɂ����āA��������㉺�̌��ւƎ���A�T�[�L�����[�V�����̓����ɂȂ��Ă���A �܂����̊w���ƐڐG�����ɂ��Ȃ��Ă���B ���ׂĂ̌��̑��́A�k�C�ƃX�R�b�g�����h�̎R�X�̒��߂̗ǂ������ɐU���Ă���B �V�����\�@�����݂��A���̌��z�̐v�{�H����(1964�|68)���A�P���u���b�W��w���j�w���̐v�{�H����(1964�|67)�� �قڏd�Ȃ�Ƃ��낪�ʔ����B |

| |

|---|---|

|

�S-�Q�D�I�����F�b�e�B�E�g���[�j���O�E�X�N�[�� GRP�̃I�����F�b�e�B�E�g���[�j���O�E�Z���^�[���A�����Q�ɕ����A�Q�̃E�B���O�̊Ԃ���A�v���[�`����Ƃ���� �Z���g�E�A���h�����[�X��w�Ɏ��Ă��邪�A������͒����A��s�@���v�킹�镽�ʌ`�����Ă���B �I�����F�b�e�B�Ђ́A�P�T,�U���I�`���[�_�[�E�G���U�x�X���̃}�i�[�E�n�E�X���������āA�P�����̂��߂̋��Z�{�݂Ƃ��A ���[�i�[�E�n�E�X�ɗאڂ��ČP���{�݂�V�z�����B ���[�i�[�E�n�E�X�̉����́A�y�₩�ȃI�����F�b�e�B�E�j���[�E�u�����`�Ŏ��т̂���G�h�E�J���i�����S�����A�V�z�������X�^�[�����O���S�������B �����ł��X�^�[�����O�͂����̂悤�ɁA�^����ꂽ�v���O������N���C�A���g�̗v�]����ъ�Ƃ̃C���[�W�A �~�n�̃R���e�N�X�g���̗^�������痣��Ĕ�邱�Ƃ͂Ȃ��A ���X�ɂ����̈Ӗ���ǂ݂Ƃ�A���߂��A�����̒�N����ۑ�ɍł��ӂ��킵�����o�����Ƃ��Ă���B �Z�p�S���p�̋������Ɖc�ƒS���p�̋������ɕ����ꂽ��̃E�B���O�̊ԂɁA���ԃ��x���ɂ���}�i�[�E�n�E�X�̋��Z��������A��{�̃X���[�v���������܂�A �㉺�K�ɃA�v���[�`����B �X���[�v���~�肽�Ƃ���ɂ́A���ړI���������āA�����͗p�r�ɂ���āA�Q�����A�S�����ł���悤�ɂȂ��Ă���B �d���̊Ԏd��p�l���́A�����ɓ˂��o���\���`�̌ˑ܂Ɏ��[�����B�����J�ɂ����̌ˑ܂͓����K���X�ŁA �Ԏd��̎��[��������悤�ɂȂ��Ă���B  |

���̓d�����Ԏd��p�l�̌ˑ܂��A�����̏�ɓ˂��o���A�C�f�B�A���X�^�[�����O�͋C�ɓ������炵���A

�Z���g�E�A���h�����[�X��w�A�[�g�E�Z���^�[�̃v���W�F�N�g�ɂ��g���Ă���B ��ɂ���āA�v���O�����A�R���e�N�X�g��ǂݍ��X�^�[�����O�́A�^���Ԃȃ^�C�v���C�^�[�Ȃǂ́A �J���t���ł��ׂ��ׂ�������̂���A�I�����F�b�e�B���i�̊�ƃC���[�W����A GRP�̃p�l���Ƃ����O���̃C���[�W���A�Ƃ��ē����o���B�J���t���ȐF�͎��ۂɂ́A�����̎w���ł��ƂȂ����F�ɗ}����ꂽ���B �����ɊJ������̃E�B���O�̊p�x�́A�~�n�̃R���e�N�X�g���猾���ƁA�ЂƂɂ̓R���^�[�̃��C���ɍ��킹�Ă���̂ƁA �[���ɔ���X�̖X�̃��C��������āA���P�{�̑厖�Ȏ����A��Ȃ����߂Ƃ������R����r�߂��Ă���B �v���L���X�g�E�R���N���[�g�̂Q�K���A�������A�����Ă����炭���u�ɁA�����|����悤��GRP�̃p�l�������t�����Ă���B ����͂Ȃ������ƕǂ͈�ɂȂ��āA���z�Ƃ������̓I�����F�b�e�B�̂��鐻�i�̂悤�Ɍ�����B �X�^�[�����O�͂��̌�A�����R�[���E�j���[�^�E���̃��E�R�X�g�E�n�E�W���O�Ńv���R���E�p�l�����A���� �����R�[���E�j���[�^�E���̃T�E�X�Q�[�g�E�n�E�W���O�ł�GRP�p�l�����A�Ăю��݂Ă���B

|

|

�T�D����Ɍb�܂�Ȃ����� �T-�P�D�_�[�r�[�E�^�E���E�Z���^�[ �����R�[���E�j���[�^�E���\����1976�N����A1983�N�̃V���g�D�b�g�K���g���p�ِV�ق̔��\ �܂ł�7,8�N�ԁA�X�^�[�����O�̐V������i���G����Ō��邱�Ƃ͂Ȃ������B�܂肻�̈ʂ̊��ԁA�X�^�[�����O�̎������ɂ͎���̎d�����Ȃ������Ƃ������ƁB �����P�X�V�S�N�����Ǝv�����A�X�^�[�����O�̎������œ����Ă����X�C�X�l�̗F�l�E�F���i�[�E�N���C�X�ƁA GLC�̃L�����e�B�[���Œ���H�ׂ����A�d�����Ȃ��Ď���ҋ@���Ă���Ƃ����b�������Ƃ��������B �܂��A���{�A������A�R�t�[���E�A���h�E�~���[�œ����Ă����b�N���X�^�[�����O�������ɓ������B ����͂����炭�V���g�D�b�g�K���g���p�ق̎d�������܂��āA �����o���P�X�V�V�N���������̂��낤�B �����瑽���A���E�I�ɂ����Ƃ������̍��܂����P�X�V�O�N��O���̎�����7,8�N�ԁA �X�^�[�����O�͎���̋@��Ɍb�܂�Ȃ��Ƃ�������Ȃ��ƂɂȂ��Ă����B ���̎d���̂Ȃ������ɁA���I���E�N���G���X�^�[�����O�̎������ɓ���A1968�N����1971�N�܂ōݐЂ��A����ȊO�̖ʂōv�����Ă���B ���I���E�N���G��1946�N���N�Z���u���O���܂�ŁA����͖w�ǂȂ��̂����A�h���[�C���O�𐔑������\���A 1970�N��O���ɉe���͂��������B |

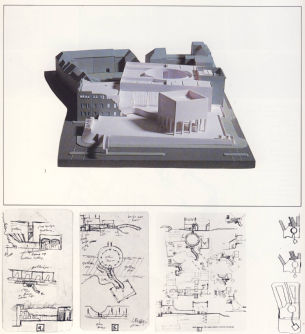

���[���b�p�̊����̓s�s��ǂ݉����āA���̍\���v�f�œs�s���č\������A�l�I�N���V�J���ȃh���[�C���O�͖��͓I�Ől�C���������B �ނ��S�������̂��_�[�r�[�E�^�E���E�Z���^�[�̃R���y�ĂŁA�N���W�b�g������ƁA�X�^�[�����O�ƃN���G�݂̂��ւ�������ƂɂȂ��Ă���B �����ɃN���G�̃A�C�f�B�A�Ǝv����A�d�b�{�b�N�X�̏W���Ƃ��A�X�����t�@�T�[�h�Ƃ��A���[���X���C�X�̒����Ƃ��A �h���[�C���O�̊������A�N���G�F�������A���̂��Ƃ̃I�����F�b�e�B�{�Јȍ~�̃h���[�C���O�ɉe����^�����̂ł͂Ȃ����B �������A�N���G�̍ő�̌��т͉��ƌ����Ă��A�����X�^�[�����O�̍�i�W��Z�߂����Ƃł͂Ȃ����Ǝv���B �ڂ��͂��̖{���A�o������̍��ɁA�E�F���i�[�E�N���C�X�ɂ�������̂����A �ʐ^�A�h���[�C���O�A���ׂă��m�N���œZ�߂��A�\����James Stirling�̕����������Ԃ��A�N���V�J���ȕ\���������i�W�ŁA�ЂƖڂŖ�����ꂽ�B �ߋ��̍�i�̃h���[�C���O���N���G���V���ɋN�������肵�Ă���B ���m�N���œZ�߂����ƂŁA�X�^�[�����O�̂����ʂ��S�ʂɉ����o����Ă���C�������B ���̌�̃V���g�D�b�g�K���g���p�ِV�ق��A���̍�i�W�̒��Ɏ��߂��āA ���m�N���Œ��ꂽ�Ƃ�����A�啪�������ۂɂȂ����̂ł͂Ȃ����ƁA�ӂ��Ǝv���B |

|

|

|---|---|

|

�T-�Q�D�I�����F�b�e�B�{�� �W�[�����X�E�~�����w���{�ЁA�����̎����̍�i�ŁA ���I���E�N���G���ւ���Ă��� �p�[�X�ɂ��̐F���o�Ă���B�I�����F�b�e�B�E�~���g���E�L�[���Y�{�Ђ̌v��Ă̓N���G����߂���̍�i�ŁA�����炭�E�F���i�[�E�N���C�X�� �p�[�X��`�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂����A���̑s��ȕ��i�̕\���̓N���G�̉e����������Ȃ��B �I�����F�b�e�B�E�~���g���E�L�[���Y�{�Ђ́A����܂ł̃X�^�[�����O�̌��z�̍\���v�f�̑����̂悤�ȍ�i�ŁA �g�X�^�[�����O�̐ܒ���`�̖L����������ɂ��A�ɂ߂đn���I�ȗ��j��`�҂̌`�ԂɊւ��鋳�{�ɏo��h�ƁA�P�l�X�^�t�����v�g���͌����B  |

|

|

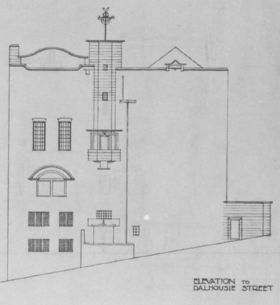

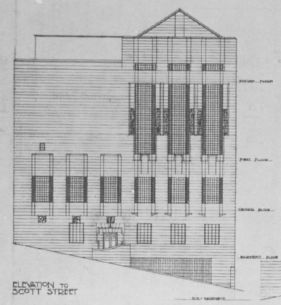

�U�D�h�C�c�̔��p�كV���[�Y�R���� �\�f���b�Z���h���t�A�P�����A�V���g�D�b�g�K���g �U-�P�D�f���b�Z���h���t���p�� 1975�N�A�X�^�[�����O�̓h�C�c�̓�̗��j�I���S�n�ɍ����p�ق̎w���R���y�ɏ��҂��ꂽ�B 1�Ԗڂ̃f���b�Z���h���t�ł́A�����̌����ƃt�@�T�[�h�́A�ۑ����邱�Ƃ��l������Ă����̂ŁA�V���������͒n���ɖ��߁A �����̃p���B���I��������n��Ɍ����āA���p�ّS�̂��V���{���C�Y����B ����͂܂��A�v�����ɂ���A �~�n����������̕����́A�o���_�̂��邵�ł�����B���̃V���[�g�J�b�g�̕����́A�h�C�c�̃R���y�ŁA "����I�ȁh�v�����Ƃ��Ă悭�o����A�V���g�D�b�g�K���g�ł��o�Ă���B�@ |

�U-�Q�D�P�����E���[�����b�t�E���`���[�Y���p�� �P�����i2�Ԗڂ̃R���y�j�ł́A�V�������z�Q�A �z�[�w���c�H���������̗����ɂ����āA���C��������f����S���̎��i�J�e�h�����̎���ł�����j���A ��������`�ɂȂ��Ă���B���p�ق̃}�b�V�u�ȕ����́A�J�e�h��������ł����ꂽ�ꏊ�ɒu���A�G���g�����X�z�[���⑼�̏ꏊ�ɂ��A ����̗v�f��t�����āA�J�e�h�����ւ̌h�ӂ�����킵�Ă���B ����2�̃R���y�ɃX�^�[�����O�͔s��邪�A����2�Ŏ��݂����Ƃ́A3�Ԗڂ̃V���g�D�b�g�K���g�Ő������ꂽ�`�ŁA �������B |

|

|

|---|---|

|

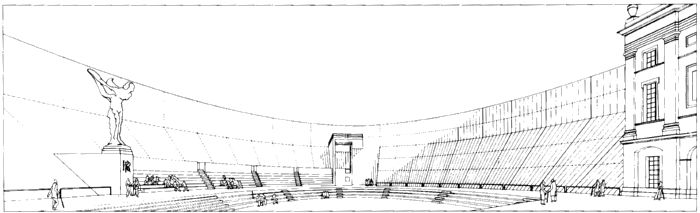

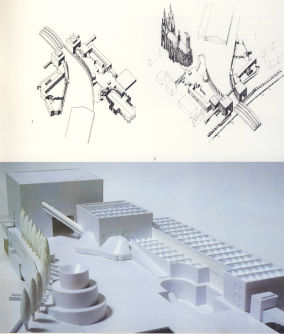

�U-�R�D�V���g�D�b�g�K���g���p�ِV�� 1977�N�A�h�C�c�̔��p�كV���[�Y�R�Ԗڂ̃R���y�A�V���g�D�b�g�K���g�ł悤�₭�������A �X�^�[�����O�͂��悢��v���U��̎���Ɏ��g�ނ��ƂɂȂ����B �~�n��12���̗����̂���A�������p�قɗאڂ���1.2ha�̓y�n�ŁA���߂�ꂽ�̂� �����̍������p�ق̑��z�ƁA����A���y�w�Z�A�}���ق̃R���v���b�N�X�ł���B �f���b�Z���h���t�ɑ����A�~�n�𓌐��ɉ���V���[�g�J�b�g�̕�����݂��邱�Ƃ��A�����Ɋ܂܂ꂽ�B �h�C�c�̃V���g�D�b�g�K���g�Ƃ����n�ŁA�p���l���ǂ��R���e�N�X�g��ǂݍ��ނ������ڂ��ꂽ�B �����ŁA�X�^�[�����O�̓h�C�c�̌��z�ƃt���[�h���b�q�E�V���P���̃A���e�X�E���[�E���̕��ʂ� �߂��`�ŁA�f���b�Z���h���t�̉~�`�̒�����A�Ăю����o���Ă����B �A���e�X�E���[�E���̒����̃p���e�I���̓f���b�Z���h���t�Ɠ��������̂Ȃ�����Ƃ��āA �v�����̃t�b�g�p�X���A���x�͉~�̓��@���߂���B �����āA�R�̎��`�̓W����������e���X�̒����L�����āA���H�C�h�̒���p���e�I�����͂ތ`�ɂ����B�B �W�����́A������ɗ����W�����łȂ��A�V���P���̃A���e�X�E���[�E���̓W�������Q�Ƃ��āA �c���Ɍq����A�e�W�����̏o���������������A�����̕����̑S�̂����ʂ���A�N���V�J���ȁg�G���t�B���C�h�z�u�h�� �̗p���A�V�ق̃G���g�����X����A�{�قւƈ�M�Ōq�����B ���̃V���^�[�c�K�����[�V�ق��]������Ďd�����A�N���[�E�M�������[�i�����h���̃e�[�g�E�M�������[�̑��z�j�ł��A �T�b�N���[���p�فi�n�[���@�[�h��w�t�H�O���p�ّ��z�j�ł��A�X�^�[�����O�́g�G���t�B���C�h�z�u�h������Ȍ�A�����Ǝg�������Ă���B

| �W�����K�̉��A�G���g�����X�K�̕��ʂ�����ƁA�k�����ɒ����`�̓��ʓW�����A�~�`�L��A�O�p�`�̃��N�`���[�z�[�������ɕ���ł���B L���`�̌���A�s�A�m�`�̉��y�w�Z�A�R���̃T���H�A�@�ւ̃I�}�[�W���ł���}���ق͕ʂɂ��āA �G���g�����X�K�ƓW�����K�Ƃ͑S���Ⴄ���ʂ����Ă��āA���̊K�ŕK�v�Ȏ����㉺�ɊW�Ȃ��A���R�ɔz�u���Ă���B ���ʓI�Ƀ��E�R���r���W�G�̃h�~�m�݂����ɁA���R�ȃv�����邽�߂ɁA�����������āA�������Ŏx����t���b�g�E�X���u�̍\���`�����Ƃ��Ă���B ���̌��ʒ��̒��ɂ́A�ǂ�����ԓI�ɕK�v�Ɣ��f���Ēu����A�\���Ŏg���Ă��Ȃ����̂�����悤�ł���B �P�X�W�S�N�A���̃V���^�[�c�K�����[�����\���ꂽ���A �O�ρA�`�ԁA���ɑ��l�ȐF�ʂ�����܂ł̃X�^�[�����O�̃C���[�W�Ƒ傫���قȂ�A �X�^�[�����O�͕ς�����ƌ���ꂽ�B ����̂������������ɉ����āA�V���^�[�c�K�����[�̔��\�Ɠ����� �g���j�������^���ŃC���t�H�[�}���h�Ƃ������͂���{�̎G���iSD 1984/10,GA DOCUMENNT 11�j�ɔ��\�����B ���̒��ŃX�^�[�����O�̓��j�������^���ƃC���t�H�[�}���i�C�y�œ���݂₷���j�ƁA���ۓIabstract�Ƌ�ۓIrepresentational�Ƃ�����̑Η��T�O�������A �����B������Ă������͏�ɂ��̑Η��T�O�̗����̑��ʂ��ύt�����Ȃ��猚��������Ă��������Ƃ����A ����̓V���g�D�b�g�K���g�ł��ς��Ȃ��ƌ����Ă���B ���ۓI�Ƃ́A���_���E���[�������g�Ɋ֘A�����s�����̂��Ƃł���A ��ۓI�Ƃ͓`���A���@�i�L�����[�A���j�A���z��Y�Ɋւ����̂Ȃǂ́A���Ԃ������z�̎p�ւ̊S�̂��Ƃł���Ƃ����B

|

|

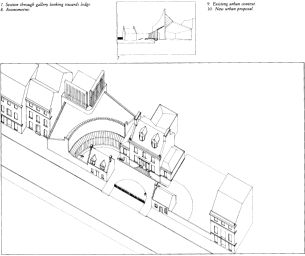

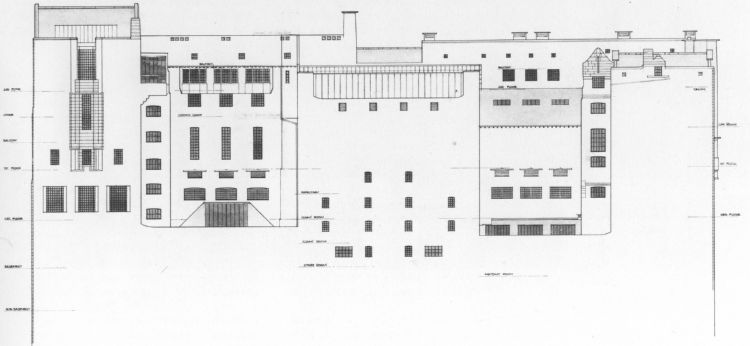

�V�D�R���e�N�X�g�� �V-�P�D�Z���g�E�A���h�����[�X��w�A�[�g�E�Z���^�[�ƃ��C�X��w ������O�A1971�N�ɁA�X�^�[�����O�͋����Z���g�E�A���h�����[�X�̒��S�ŗ��j�I�Ȍ����̕ۑ��̖����l����f�U�C���Ɏ��g��ł���B 18���I�̓@��̘e�ɁA������̖�q�̌����i���b�W�j�����͎c���A�אڂ��錚���͎��Ƃ��������ŁA �M�������[�ƃX�^�W�I��v�����B�O����g���āA�X�̂��߂̐V�����g�ˊO�̕����h�A �s���Ƒ�w�����ԁi�^�E���E�A���h�E�K�E���j�A���Ԃ̔}��X�y�[�X���Ă����B �R���e�N�X�g�͏�ɃX�^�[�����O�̏d�v�ۑ�ł͂��邪�A�����Ƃ̎�荇���̃v���W�F�N�g�͏��߂ĂŁA���ɃR���e�N�X�g�������ӎ�����A�؊|�ɂȂ����v���W�F�N�g�ł���B 1971�N����81�N�̃��C�X��w�̌��z�w�����z�́A��͂肱�̃R���e�N�X�g�ւ̔�d���傫���A���̈ӎ��͂������̌�́A�N���[�M�������[�ɂȂ����Ă���悤�Ɏv����B �P�X�Q�O�N��Ɍ��Ă�ꂽ�I���W�i���̃L�����p�X�́A����탔�F�l�`�A���A�t�B�����c�F���A�܂��A�[���f�R���̌��z�́A ����ꂽ�͈͂́A�����A�p���^�C�����A���z�������g���ăf�U�C�����邱�Ƃ����߂炽�B |

���z�w���̌��z�͂k���^�����Ă���A����ɁC�����ЂƂ̂k���^�̕��ʂ��t�����ꂽ�B �V�����W���X�y�[�X�̏�ƁA�u�]�̂��߂̕����̏オ�A�K�����A�ɂȂ��Ă���B �������́A�R���l�[�h�ɂ���āA�אڂ��錚�z�ɘA������A�k���^�̑��z���͎O�ʂ̒�����A �܂�I�[�v���ȃL�����p�X�ɐV�����͂܂ꂽ������o���Ă���B �X�^�[�����O�̃f�U�C�������V���������̃t�@�T�[�h�́A�����̌����̃t�@�T�[�h�ƌ�������̂�����قǂŁA�t�B���b�v�E�W�����\���́g���C�X�ɍs���Ă݂����A �����ɂ�����炵�����̂͂Ȃ������B�g�Ƌ���Ȕ�����q�ׂĂ���B �������������ɑ��ăX�^�[�����O�́g���̃f�U�C�������ƂȂ����A �܂��͕ێ�I���ƍl����l�ɁA�T�݂�}���́A���̃v���W�F�N�g�̌`�Ԏ�`�Ɠ����悤�ɁA���B�ɂƂ��Ă͕ϖe�ł͂Ȃ��i�����j �}���ƌ`�Ԏ�`�́A���҂Ƃ��Ɏ��B�̃��H�L���u�����[�̒��ɂ���܂��B�h�Ƃ����B |

|

|

|---|---|

�V-�Q�D�N���[�M�������[

�V���g�D�b�g�K���g�̂Q�N��ɏv�H�����N���[�M�������[�i�e�[�g�E�M�������[�̉�ƃ^�[�i�[�̂��߂̑��z���j�ɂ��āA �C���^�����[�̒��Ń`���[���Y�E�W�F���N�X�́g�W�����E�T�}�[�\�����͂��̔��p�ق̓\�[�����p�ق̗l�ɏ����C�Ⴂ���݂Ă���ƌ����Ă��܂��B ���͂��̊�ȋ����͈��̔�_���I�_���ɂ���Ǝv���܂��B�܂�ꌩ�C�܂���Ɍ����镨���A �悭�ώ@���Ă݂�ƈӎ��I�ɂȂ��ꂽ�_���ƌĂׂ�f���Ȃ��̂ł���Ƃ킩��̂ł��B�h ���ʓI�ɊO���猩�āA���ӓI�Ƃ����v���Ȃ����̂ɂ��Ă��A�X�^�[�����O�͗^����ꂽ�v���O������O��I�ɓǂ݂���ŁA �v���O��������̓W�J�Ō`�ݏo���čs���Ă���B���̂��Ƃ��X�^�[�����O�͌J��Ԃ��A�����Ă���B �X�^�[�����O�̍�i����͏�ɃR���e�N�X�g�̐�������n�܂�B �����̃��b�W�i��ԏ����j���c���Čv�悵�Ȃ���Ȃ�Ȃ������Z���g�E�A���h�����[�X��w�A�[�g�Z���^�[�i�P�X�V�Q�N�j�Ȍ�A ���Ɏ��ӊ��̃R���e�N�X�g�ւ̍l�@�������\�ɏo�Ă���B ���̃e�[�g�E�M�������[�̑��z�ł���N���[�M�������[�ł͓��ɃR���e�N�X�g�̓ǂݍ��݂��O�ꂵ�Ă���B �O�ǂ́A�{�ق̃R�[�j�X�̌J�`���A���̂܂ܘA�������A ���{�ق̊O�ǂ̃|�[�g�����h�X�g�[������A�i�X�ƕۑ������������� �����ɋ߂Â��ɂ�āA�����̊O�ǂɕω����Ă䂭�B���̂��߂̓���Ƃ��āA�A�X�v�� |

���h�̃Q�[�e�{���O�ٔ����̊O�ǂ� �i�q�p�^�[�������p���āA���ɍI���ȊO�ς����o���Ă���B �{�ق̑��ʂɑΛ����������ʃt�@�T�[�h�́A�|�[�g�����h�X�g�[���Ƃ��A�G�W�v�g�I�ȎO�p�̐荞�݂ŃG���g�����X�������A �{�ق̔��~���̌ÓT�v�f�����̏�ɉ�����B �G���g�����X�̊K�i���オ�����Ƃ���ɂ���A�e�[�g�E�M�������[�{�ق̂P�K�̓W�����̃��x���ɁA �Q�K�̃N���[�̓W�������x�������킹�邽�߂ɁA�G���g�����X�ƑO���GL���班�������ăC���e�B���C�g�ȕ��͋C�ɂ��Ă���B �����̓W�����͐F��f�U�C����}���āA�^�[�i�[�̌��Ɖe�̊G������������߂ɁA���R�����ǂ�����邩�����ɕ��S���Ă���B �ʏ�̕~�n�̓s�s�I�R���e�N�X�g�A ���������̃R���e�N�X�g�����łȂ��A�v���O�����̎��R���e�N�X�g�A�N���[�M�������[�ł���A �^�[�i�[�̃R���e�N�X�g�܂ł����܂܂��B �����̃R���e�N�X�g����g�ӎ��I�ɂȂ��ꂽ�_���ƌĂׂ�f���Ȃ��́h�ɂ���āA���Ӑ[���`�Ԃւƈڂ���Ă����B �X�^�[�����O�͌J��Ԃ����������������������Â��Ă���B ����Ӗ��ł͌��z�ƂɂƂ��ē�����O�̂��Ƃł���B ���z������Ƃɂ́A�X�^�[�����O�̂悤�ɋ��łȃR���e�N�X�`���A���Y����A �t�@���N�V���i���Y��������ɂ���Ƃ����V���v���Ȃ��Ƃ��A�V�N�ɁA�܂������Ō�����B |

|

�W�D�V���g�D�b�g�K���g���p�وȍ~ �X�^�[�����O�������́A�V���g�D�b�g�K���g���p�وȍ~�A�X�^�[�����O�̎��܂łɌv��āA�R���y�Ă��܂�20�]�̃v���W�F�N�g���c�����B ���̒��Ŏ��������̂́A���C�X��w�̌��z�w�����z79/81�A�n�[���@�[�h��w�T�b�N���[���p��79/84�A �x�������E�T�C�G���X�E�Z���^�[79/88�A�N���[�M�������[80/87�A �R�[�l����w����|�p�Z���^�[82/87�A�u���E���{�ЁE���Y�H��86/92�ANo.1�|�E���g���[86/97�B �ŔӔN�Ɏ��������v���W�F�N�g�́A�R�[�l����w����|�p�Z���^�[�i�����j�ƃu���E���{�ЁE���Y�H��(���E)�́A����܂Ō����ꂽ�X�^�[�����O�̍�i�� �v���O�����A�R���e�N�X�g����ςݏグ�Ă䂭�����̉�������ɂ����āA ���S�ł��邪�A�P�X�W�U�N�ɐv���n�܂��ăX�^�[�����O�̎���Ɋ�������No.1�|�E���g���[��A�������Ȃ����� �������̃v���W�F�N�g�ɂ́A���X�`�Ԃ̑���ɑS�̂̔�d���X�������Ă�����̂�����B |

���F���`���[���ɔs�ꂽ�����h���̃i�V���i���E�M�������[���z�̃R���y�Ăɂ��A���܂ł̃X�^�[�����O�̃R���e�N�X�`���A���� �C���[�W�Ƃǂ����Ⴄ�A�`�ԑ���ɌX���������A��a����������B �ł����x�̍������X�^�[��w�H�w������n�܂����A�v���O�����ƃR���e�N�X�g�J�ɓǂݍ��݁A �g�n���I�ȗ��j��`�҂̌`�ԂɊւ��鋳�{�h����g�����A�ܒ���`�҃X�^�[�����O�� �f�U�C����@�́A�P���u���b�W��w���j�w���A�I�b�N�X�t�H�[�h��w�t���[���E�r���f�B���O�Ƒ�����w3����A���̌�̋̊ԂɁA �R���e�N�X�g�̓ǂݍ��݂ɖ����̂��������h�C�c�̔��p��3����ւƋ삯���A���̍Ō�̎�����A �V���g�D�b�g�K���g���p�قւƎ��ʂ����B �����ăV���g�D�b�g�K���g�̗]�C�̎c�邤���ɁA���̗͂������A�]�T�������āA�ǂ��`�Ō��������̂������h���̃N���\�M�������[���Ǝv���B |

| |

|---|---|

|

�X�D�e���������z�� RIBA�̃S�[���h�E���_�������ł̍u���ŁA�X�^�[�����O�͎��g������܂ʼne���������z�ɂ��Č���Ă���B �g���z�w�Z�̒��Ԃ̊w�N�̍��A�}�b�L���g�b�V����z�t�}���Ƃ������A ���łȃA�[���k�[���H�[�̃f�U�C�i�[�B�ɂ̂߂肱�݂܂������A ���H�C�W�[��x�C���[�E�X�R�b�g�Ƃ������p���̓�����l�ɂ͋������킫�܂���ł����B�ŏI�w�N�ɂȂ�ɂ��������āA ���̋����̓��E�R���r���W�G��C�^���A�̍�����`�ҒB�Ɉڂ�܂������B �P�X�T�O�N�A���͑��Ƃ��ă����h���ɍs���Ƃ����ɁA�z�[�N�X���[�A�̔���������������Q�����ɍs���܂����B ���́A�A�[�`���[�A���@���u���A�z�[�N�X���[�A�Ƃ������C���O���b�V���E�o���b�N�̌��z�ƒB�Ɏ䂩��A �ނ�̃A�h�E�z�b�N�ȃe�N�j�b�N�Ɋ��Q���܂����B�ނ�͂���ɂ���āA���[�}���A�t�����`�A �S�V�b�N�Ȃǂ̂��܂��܂ȗv�f�������Γ��������̒��Ŏ��݂Ɏg���ăf�U�C�����܂��B �����h���Ɉڂ����ŏ��̍��A�����@�v�[���Ŋw��ł������ɂ͒m��Ȃ������A���V�A�\����`�ҒB�ɂ��Ă��w�т܂����B �����@�v�[���ɂ͂���ɂ��Ă̖{�͑S������܂���ł����B�������̂̓A�X�v�����h�̖{�ŁA���͂�����Â�ǂ݂܂����B �������A�ߑ㌚�z�ɂ��ẮA�R���r���W�G�̏����ƃ��V�A�\����`�܂łŁA����ȏ�V�������̂ɂ͋��������Ă܂���ł����B �����ĂT�O�N�㏉���ɂ́A���@�i�L�����[�Ȍ������ׂĂւ̋����������Ă����܂����B�_�ƁA�[���A�����̏W�Z�Ƃ������A ���ɏ����Ȃ��̂���A�q�ɁA�H��A�S����W����̂悤�ȓy�ؓI�ȍ\�����Ƃ������A���ɑ傫�Ȃ��̂܂ŁB |

�T�O�N�㒆���ɂ́i�^�̃u���[�^���Y���̔����Ɗ֘A������̂ł��傤���H�j���͎ȁX�̗�����^�C�����g���A

�o�^�[�t�B�[���h�A�X�g���[�g�A�X�R�b�g�Ȃǂ́A���B�N�g���A���̌��z�ƒB�ɊS�������܂����B (����) �@�T�O�N�㏉�߂���A�\�[���E�~���[�W�A���ɂ��Ă͒m���Ă��āA ���̌��\�[���A�K���f�B�A�O�b�h���b�W�A�v���C�t�F�A�Ƃ������A�l�I�N���V�V�Y���̌��z�Ƃɋ��������悤�ɂȂ�܂����B �h�C�c�̃l�I�N���V�V�Y���̌��z�ƒB�A�M���[��C���u���i�[�A�t�H���E�N�����c�F�����ăV���P���́A �قȂ�X�P�[����A�قȂ�ޗ����W���N�X�^�|�W�V�������u�����@���g�������̂��Ǝv���܂��B �������ɋ��������̂͂P�X���I�̑O���ŁA�l�I�N���V�V�Y���V�ÓT��`���烍�}���e�B�V�Y���Q����`�ւ̓]�����̌��z�ł��B ��̘A�z���ő�������A�ŏ��̒��ۂ���A���A���Y���ƃi�`�������Y���̌��ꂪ�����Ă��āA �N���V�V�Y��������Ƃ����v���Z�X�͍����̏ɒʂ���Ƃ��낪�����Ĕ��ɋ����[���Ƃ���ł��B" �X�^�[�����O�̌`�Ԃɂ��Ă̊S�́A�����鎞��ɓn��A�V���P���A�A�X�v�����h�A���V�A�\����`�A���E�R���r���W�G �ƂƂ��ɁA�p���̌��z�ƒB�A�z�[�N�X���[�A�A�\�[���A�}�b�L���g�b�V���A�����Ă����ɂ͏o�Ă��Ȃ��������炭���b�`�F���X�ɂ��Ă��A���ɋ����Έ�������Ă����B �����ă��[�}���A�t�����`�A�S�V�b�N�Ȃǂ̂��܂��܂ȗv�f�������Γ��������̒��Ŏ��݂Ɏg���ăf�U�C�������A ���z�`�Ԃ̏N�W�ƃz�[�N�X���[�A�� �g�A�h�E�z�b�N�ȃe�N�j�b�N�h�͂܂��ɋ��łȐܒ���`�҃X�^�[�����O�̂��̂ł��������B |

| �U�DSIR EDWIN LUTYENS(1869-1944) ���b�`�F���X�̃J���g���[�E�n�E�X�\�����ƉI��\ �P�D���@�i�L�����[�E�A�v���[�` �t�B���b�v�E�E�F�b�u�͐v���n�߂�ɂ�����A���̓y�n�ł̍ޗ��A�H�@�ׁA�Â����������A ���������ꂩ��s���v�̊�b�ɐ������Ƃ�����B����̓��@�i�L�����[�E�A�v���[�`�ƌĂ��B �Â��ƁX�ƈꏏ�ɂȂ��āA���̓y�n���琶���Ă����悤�Ȍ��z�A�E�B���A���E�����X�����A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�̏Z��ڎw�������̂��B �����X���S���Ȃ�܂ł̂Q�O���N�ԁA�x�ɂ��߂����̂Ɏ�Ă����P�����X�R�b�g�E�}�i�[�́A �Ƃ炵���̏ے��ł���j���i�Q�[�u���j�̘A�Ȃ�f�p�ȕ\�������16���I�G���U�x�X���Ɍ��Ă�ꂽ�Α��̃}�i�[�E�n�E�X�ł���B �����X��E�F�b�u�̃A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�̍l��������s����A���b�`�F���X�̐���������͂����������ゾ�B �O��������ƂƂ��Ċ������A �W�����E���X�L���̎v�z�I�e�����������Ƃ̃K�[�g���[�h�E�W�[�L���B�W�[�L���ɓ�����A�T���[�̃��@�i�L�����[�����邱�Ƃ���X�^�[�g�������b�`�F���X�B ���b�`�F���X�̐v���悤�Ƃ���~�n�̎��ӂɂ́A16,17���I�ɃC�^���A�̃��l�T���X���z���n���������̃S�V�b�N���z�ɍ������n�߂��A �`���[�_�[���A�����ăG���U�x�X���̃Q�[�u���ƃ`���j�[�ƃT���[�B���L�̃o�[�Q�[�g�E�X�g�[���̏Z��������B �W�F�[���Y�E�X�^�[�����O���A�����̌��~�n�̃R���e�N�X�g��厖�ɂ����悤�ɁA �}�b�L���g�b�V�����X�R�e�B�b�V���E�o���j�A���l���Ƃ������̓y�n�ŗL�̗l����厖�ɂ����悤�ɁA���b�`�F���X���Z��̐v���X�^�[�g������ �T���[�B�̃��@�i�L�����[�̃R���e�N�X�g�ɌŎ������B �P�D�U�E�T���e�[�V���� �Q�D�O���[�g�E�f�B�N�X�^�[ �R�D�v�����v�g���v���[�X

|

���̂悤�ɃR���e�N�X�`���A���Y����S�������A���b�`�F���X�����̎����ɋN�����A�[���E�k�[���H�[�̂悤�ɁA�V�����l����͍������_�j�Y���̃p�C�I�j�A�ɂȂ�Ȃ�Ă��Ƃ́A�N���肦�Ȃ����Ƃ������B �ߑ㌚�z�j�ł͑�G�c�Ɍ����ƁA�P�X���I�̗l�������@�C���@���A�ܒ���`�̎��ォ��A�������甲���������Ƃ��ċN�����A�[�c�E�A���h�E�N���t�c��A ���I���̃A�[���E�k�[���H�[�Ȃǂ̉^�����o�āA �P�X�Q�O�N��ɁA�̂��ɃC���^�[�i�V���i���E�X�^�C���Ƃ��Ă�� �ߑ㌚�z�����_�j�Y���Ɍ��������Ƃ����B�A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�͉p�����哱�������A���̌�̃��_�j�Y���̗h�Պ��Ƃ���鎞�����哱�����̂̓��[���b�p ���邢�̓h�C�c����̖S����̃A�����J�ŁA �P�X�U�O�N��ɃW�F�[���Y�E�X�^�[�����O���o�ꂷ��܂ŁA�p���͊��S�Ƀ��_�j�Y���̗��j�̕\���䂩��O��Ă��܂��B �p���̂��̎����̌��z�ƂƂ��ẮA�}�b�L���g�b�V���ЂƂ肪�A�[���E�k�[���H�[�̖��[�Ɉ����������āA���낤���ă��_�j�Y���̃p�C�I�j�A�Ƃ��ċL�q����邪�A ���������̃��b�`�F���X�ɂ��Ă͈ʒu�t���̂��悤���Ȃ������B�}�b�L���g�b�V�������č��ƂȂ��ẮA���_�j�Y���̃p�C�I�j�A�̈�l�ɐ����邱�Ƃ� ���̈Ӗ����Ȃ��B �Q�O���I�㔼�Ƀ��_�j�Y���ɑ���^�₩�甭�����|�X�g�E���_�j�Y���Ƃ������ۂ̓o�ꂩ������łɌ��\�ȔN��������A���_�j�Y���� ���łɑ��Ή�����Ă��鍡�Ȃ�A���b�`�F���X�̏Z��Ŕނ���낤�Ƃ������Ƃ��A��ÂɌ��邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����B ���_�j�Y���̃t�B���^�[��ʂ��Ȃ��ڂŃV���v���ɂ݂�ƁA���b�`�F���X�̏Z��͖��͈���ނ܂�Ȍ��z�Ƃ��Ėl��̑O�Ɍ���Ă���B �S�D�e�B�O�{�[���E�R�[�g �T�D�S�b�_�[�Y �U�D�z�[���E�b�h�@�@2014�N�ĖK�˂��U�̓@��

|

|

�Q�D�ΏƓI�ȓ�l ���b�`�F���X�̖��O�����߂Ėڂɂ����̂́A1969�N�ɔ��p�o�ł���g���z�̕����ƑΗ��h�Ƃ��Ė|��o�ł��ꂽ���o�[�g�E���F���`���[���̖{�̒��������B ���@���u����z�[�N�X���[�A�A�����ă\�[���̖��O�����l�ɂ��̖{�̒��Œm�����B ���̖����͌��̔ᔻ���炻�̌サ�炭��łɂȂ��Ă������A�ɓ������̐V��ɂ���āA ����"Complexity and Contradiction in Architecture"�̓��C�A�r�C�d���u���z�̑��l���ƑΗ����v�Ɖ��߂��A�����o�ʼn��1982�N�ɏo�ł��ꂽ�B �G�h�E�B���E���b�`�F���X�́A1869�N3��29���ɂP�S�l�Z���̂P�P�ԖڂƂ��āA�����h���Ő��܂�A�T���[�B�̃T�[�Y���[�ň�����B ���`���[���Y�̃��b�`�F���X�Ƃ����c���̓f���}�[�N�N���ŁA�R���ő؍݂��Ă����J�i�_�ŃA�C���b�V���̃��A���[�ƌ������A�A����͊G��Ǝ�ɐl�������������B ���`���[���Y�̎t�ł���F�l�ł�����������ƂŒ����Ƃ́A�G�h�E�B���E�w�����[�E�����V�A���i�g���t�@���K�[�E�X�N�G�A�̃��C�I�����̍�҂Ƃ��ėL���j�Ɉ���ŁA �G�h�E�B���E�����V�A�E���b�`�F���X�Ɩ��t����ꂽ�B �q���̍��̃��b�`�F���X�͕a�ゾ�������ߊw�Z�ɍs�����A��ɉ�ƂɂȂ����U�Ώ�̌Z�t���b�h���狳������B �P�U�̎��A�T�E�X�E�P���W���g���E�X�N�[���E�I�u�E�A�[�g�A���݂̃��C�����E�J���b�W�E�I�u�E�A�[�g�Ō��z���w�сA���̌�A�A�[�l�X�g�E�W���[�W �̎������łQ�N�C�s�����̂��A�Q�O�Ŏ��g�̎������𗧂��グ��B �t�����N�E���C�h�E���C�g��1867���܂�A�}�b�L���g�b�V����1868�N���܂�Ȃ̂ŁA����3�l�͓�������̋�C���z���Ă������ƂɂȂ�B ���łɃA�h���t�E���[�X��1870�N���܂ꂾ�����B |

���b�`�F���X�ƃ}�b�L���g�b�V���́A�O���X�S�[�ƃ����h���Ɨ���Ă͂��邪�A�����p���ŁA

��s����t�B���b�v�E�E�F�b�u�ƃ��`���[�h�E�m�[�}���E�V���[�̏�����̐���Ƃ��āA��������Ă������A��l�̐l���͑S���ΏƓI���B

�����ƃn�j�[�}���E�A���h�E�P�s�[�Ƃ����������̏����������}�b�L���g�b�V���́A�O���X�S�[���p�w�Z���I��������ƁA�������̎d���ɋ����������A

1913�N�A�S�T�őސE���A���N�O���X�S�[������A�����h���ֈڂ�B�����đ�ꎟ���Ȍ�͂قƂ�nj��z��i������Ă��炸�A�����f���炵���G���i�͎c���āA

1928�N�A�U�O�Ŏ��ӂ̂����ɖS���Ȃ��Ă���B ����̃��b�`�F���X�́A�N���C�A���g�Ɍb�܂�A��������̓@���v���A �}�b�L���g�b�V���̎�v�Ȍ��z�������قڏI���A1912�N�A�����S0�Δ��̍��ɁA�p���������ɂ������j���[�f���[�̃C���h���@ �̐v���Ϗ������B����͕v�l�̕��e�����ăC���h�̑��ł����������W���Ă���悤���B ����Ȍ�A�ނ̎������̎d���͏Z���A�~�b�h�����h��s�̂悤�ȑ傫�Ȏd���Ɉڂ�A���������g�債�Ă������B �}�b�L���g�b�V�������z�����葱����̂��s�\�ɂȂ������傤�Ǔ������A ���b�`�F���X�͐V���ȑ傫�ȃX�e�b�v�ݏo���Ă���B ���̌�A��ꎟ����ʂ�߂��A��Q����풼�O�܂� ��i����葱���A1944�N�ɂV�T�ŖS���Ȃ�B ���b�`�F���X�̑S���z��i���̓v���W�F�N�g���܂�300���z����B �p���ɂ����錚�z�̗��j�̒��ŁA���o������̍˔\���A����������Ȃ���A����Ȃɂ��Ⴄ�l���𑗂��Ă���B |

| |

|---|---|

|

���b�`�F���X�̏Z��̏����̃N���C�A���g�́A�Ƒ��̗F�l��W�[�L���E�T�[�N�����������A1�X�O�O�N�ȍ~�̓V���E�̃N���C�A���g�Ɠ����悤�ɁA

��s�ƁA�����ƁA���ƉƁA�����ƎҁA���������l�A�Ƃ������T���ȁA��������ɂ����鎩�����̗͂Ő���オ�������ƉƂ������Ȃ�B ���B�N�g���A��(1837-1901)�̌���A1960�N�ȍ~�́A�V���ɖu�����Ă�������璆�Y�K���̐l�X�̋��߂ɉ����� ���z�Ƃ����������̏Z����������A�Z����i�h���X�e�B�b�N�E�����@�C���@���j�ƌ����鎞���ł������B ���b�`�F���X�̏Z����A���������l�X�̂��߂́A�w�ǂ��l���Ă�ŁA�p�[�e�B�����邽�߂̃Z�J���h�E�n�E�X�ŁA��r�I�傫�Ȃ��̂������B �P�X�P�O�N����P�X�R�O�N�܂łQ�O�N�����������A�L���b�X���E�h���[�S�Ƃ����J���g���[�E�n�E�X�����邪�A ����Ȃǂ́A�R���r���W�G���T���H�A�@�������Ă����A���_�j�Y���̖u�����Ɠ�������Ƃ͍l�����Ȃ��悤�ȁA�Α��̂���̐V�z�ł���B ���b�`�F���X�͏Z�����擱�������`���[�h�E�m�[�}���E�V���E(1831-1912)�ƃt�B���b�v�E�E�F�b�u(1831-1915)�Ƃ�����l�̐�B�� ���h���Ă����B �V���E�ƃE�F�b�u�̓�l�͓����N�ŁA�C�Ǝ��������G.E.�X�g���[�g�̎������ʼn߂����A�Ɨ���A�E�F�b�u�͂��̓y�n�ŗL�� �X�^�C����厖�ɂ��郔�@�i�L�����[�Ȑܒ��̕����A�V���[�͒����ȗ��̔_�Ƃ�[���Ȃǂ̃��`�[�t�̃s�N�`�����X�N�Ȑܒ� �̕����Ƃ��������Ⴄ�s�����ŁA���̎����傫�����[�h�����B |

�}�b�L���g�b�V���ƃ��b�`�F���X�͓�l�Ƃ��A�V���E�ƃE�F�b�u�A���ɃV���[����`�ԓI�ȉe�����Ă��āA �O���X�S�[�E�X�N�[���E�I�u�E�A�[�g�ɂ��V���E�̍�i�Ƃ̕����I�ȗގ��_���������w�E����Ă���B �V���E�͐��U�A���@�i�L�����[�̃N�C�[���E�A���l������A�����̃X�^�C���̃����@�C���@�����o�āA�o���b�N�ւƃX�^�C����ϗe�����Ă������� ���̕ϗe���Ȃ���悤�Ƀ��b�`�F���X���A���@�i�L�����[���烌�����i���b�`�F���X�͟����ă����l�T���XWrenaissance�ƌĂԁj�A �����ăo���b�N�ւƃX�^�C����ϗe�������B �E�B���A���E�����X�̃��b�h�n�E�X��v������A���������Ŏ�ɏZ���i���������E�F�b�u�ƑΏ� �I�ɁA�V���E�͑厖�����������āA�Z��ȊO�̑傫�Ȏd�����܂߂đ�ʂ̎d�������Ȃ����B���̃V���E�̐������ɁA���b�`�F���X�͑傫�ȉe�����A�G�~���[�E���b�g���Ƃ̌����ɍۂ��� �V���[�̎��������̂������u���[���Y�x���[�E�X�N�G�A29�Ԓn����ĐV���ɂ��Ă���B ���b�`�F���X�́A1898�N������1906�N���܂ł�10�N��̊ԂɁA��ʂ̂悤�ȃJ���g���[�E�n�E�X���c���Ă���B���Ƃ�����ȍ~�������Ȃ������Ƃ��Ă� �d�v�Ȍ��z�ƂƂ��Ė����c�������낤�ƌ����Ă���B �ꌩ����Ɖp���̓`���̃A�m�j�}�X�ȃJ���g���[�E�n�E�X�ƂقƂ�Lj��Ȃ������郉�b�`�F���X�̏Z��̒��g���A���͖L���Ȍ��z�I�V�с\�E�B�b�g���܂A ���s���̐[�����z�ł��邱�Ƃ��������茩�Ă����Ɣ����ł���B �g�E�B�b�g�̂Ȃ�����Building���A���zArchitecture�Ƃ͌���Ȃ��h�Ƃ̓��b�`�F���X�͌��t�ł���B |

|

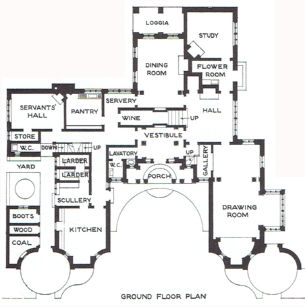

�R�D�}���X�e�b�h�E�E�b�h Munstead�@Wood 1893-1897 ���b�`�F���X�̌��z�ƂƂ��Ă̐��U���l����Ƃ��A�K�[�g���[�h�E�W�[�L��(1843-1932)�Ƃ����������|�Ƃ� �J���g���[�E���C�t�̎В��ł���G�h���[�h�E�n�h�\���Ƃ�����l�̐l���̑��݂������čl���邱�Ƃ͏o���Ȃ��B 1889�N�Ɏ�������ݗ����钼�O�A20�̎��Ƀ��b�`�F���X�̓K�[�g���[�h�E�W�[�L���ɏo������B ���݂ɗL����"�W�L�����m�ƃn�C�h��"�� ��҃X�e�B�[�����\�����ޏ��̖���̗F�l���������Ƃ����l���̖��O�Ɏg��ꂽ�Ƃ������Ƃł���B�܂�Jekyll�̔����ɂ��āA�뉀�j�ƃW�F�[���E�u���E���͒��� "Gardens of a Golden Afternoon"�̒��ŁA�htreacle�i�����j�̂悤�ɁA"e"��������������h�ƌ����Ă���B����ɏ]���Γ��{��\�L�̓W�[�N���A�܂��̓W�[�L�����߂��B �W�[�L���́A ���b�`�F���X���26�ΔN��̃T���[�B�ɏZ�ޗT���ȏ����ŁA�P�V�̎��A�S�N�O�ɐݗ���������̃T�E�X�P���W���g���E�X�N�[���E�I�u�E�A�[�g�ɒʂ����̂��A ��ƂƂ��ăX�^�[�g�������A�G�悾���łȂ��A�ؒ��A��H�A�^�y�X�g���[�A�h�J�A�ʐ^�ɂ��G�łĂ����B ���ƌ�A�W�����E���X�L����E�B���A���E�����X�ɉ�ɍs���A�ނ�Ƃ̌𗬂���A�A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�̒��ړI�ȉe�����A ���p�ƍH�|�Ɛl���͔ޏ��ɂƂ��ĕ����s�\�Ȉ�̂��̂ɂȂ����B ����������Ɏ��͂������A�S�V�̎��Ɋ�Ȉォ��G��Ǝh�J��f�O����悤�w�����ꂽ���ƂŁA�c��������e���݁A ���̍��܂łɂ͂��łɖ��O��m����悤�ɂȂ��Ă��������Ɖ��|�̊����ɏd�_���ڂ����B ���B�N�g���A���̖џ��Ԓd���̑����ߑ��Ȓ뉀�l�����������A�p���`���̏��K�͂Ȓ뉀�A�g�R�e�[�W�E�K�[�f���h�́A���N�������R�ɔɖ����A�F�ʂ��d������뉀 �𐄏����A���H��������Ŗ����c���������Ƃ̃E�B���A���E���r���\����32�̎��ɏo������B �W�[�L���̓��r���\������傫�ȉe�����A�]���̕��i���뉀�����A��莩�R�ɋ߂������A������������ ��Â������A�G��̐F�ʗ��_�Ɋ�Â��K�[�f���f�U�C�����肪���A����Ɍq����C���O���b�V���E�K�[�f���̌������������B �P�T���̒���������A���ł��P�Q�Ԗڂ̒���ł���A��P�����̎n�܂�P�X�P�S�N�A�V�O�̎��ɒ������gColour Schemes for the Flower Garden"(�y�����q��g�W�[�L���̔�������h)�� �x�X�g�Z���[�ɂȂ�A�Q�O���I�ɂ���������Ƃ��e���͂̑傫�ȉ��|���̂P���ł���ƌ�����B �������߂��������@�}���X�e�b�h�E�E�b�h�̒�ł̃K�[�f�j���O�̎��H�̏��ł���B ���b�`�F���X�ɐv���˗����A���g���둢����s�������@�A���̃}���X�e�b�h�E�E�b�h�Ȍ�A���b�`�F���X�̌��z��⊮���邩�����ŁA���z�Ɛ藣���Ȃ��������̒뉀���c�����B ���b�`�F���X�̌��z�ƃW�[�L���̒뉀�̃R���{���[�V�����́A�ŏ��͋��ɕ~�n��K�ˁA���́B�c�_����Ƃ��납��n�܂������A�̂��ɂ̓W�[�L���͕~�n��K�˂�̂�����Ȃ�A ���b�`�F���X����~�n�̏̐������A��Ă����A�ӌ����������A���b�`�F���X���`�ɂ���Ƃ����ߒ��B �W�[�L���̒뉀�̓��b�`�F���X�̌��z�ɑ傫�ȉe����^�������A���b�`�F���X�Ƃ̃R���{���[�V�����͂܂��W�[�L���ɂƂ��Ă��A ���g�̃K�[�f�j���O�̐��E��傫���L���鎖�ɂȂ����B �A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�̉e�����ɂ������W�[�L���́A�}���X�e�b�h�E�E�b�h�̐v�����b�`�F���X���X�^�[�g����ɓ�����A �Ⴂ���b�`�F���X�ƂƂ��ɁA�T���[�B�̓`���I�Ȍ��z�A17,8���I�̃t�@�[���n�E�X�́A�\�@�A�d��ޗ��A�����Ă���炪��錚���̌`�Ԃ����A ���@�i�L�����[�ȁi���̓y�n�ŗL�́j�`����厖�ɂ��邱�Ƃ����b�`�F���X�ɝȂ����B �W�[�L���́gOld West Surrey:Some Notes and Memories�h�Ƃ���1904�N�ɂ��̐��ʂ��o�ł��Ă���B ����͓����悤�ɃT���[�B�ň炿�A�q���̍�����E�l�̓����Ƃ��������̂��D�����������b�`�F���X�ɂƂ��Ă�����e�����z�A�H�@�A�`�Ԃł������B �܂����̍��̃T���[�B�ł́A1860�N�ォ��N���������Y�K���̂��߂̏Z��݃u�[���A�h���X�e�B�b�N�E�����@�C���@���� �E�F�b�u��V���E�A���̑��̌��z�Ƃ̌���𐔑������邱�Ƃ��ł����B ����A���b�`�F���X�̐l���ɂƂ��Č������Ȃ�������l�̐l���G�h���[�h�E�n�h�\���́A�u�J���g���[�E���C�t�E�C���X�g���C�e�b�h�v�Ƃ����G����1897�N�ɑn������B �ŏ��͎�̎G�����������A�����ɃJ���g���[�E�W�F���g���}���̂��߂̐����̂�����ʂ��܂G���ƂȂ�A ������̒��ɂ͏Z��ƒ뉀���܂܂��B �E�B���A���E���r���\���̎�ɂ���u�U�E�K�[�f���v�Ƃ����G���ɃW�[�L���͊�e���Ă������A 1900�N�Ɂu�J���g���[�E���C�t�v���ƍ����������߁A�n�h�\���ɐ����Ĕ��\�̏���J���g���[�E���C�t�Ɉڂ����B �₪�Ĕޏ��̓n�h�\���Ƀ��b�`�F���X�𐄏����A�}���X�e�b�h�E�E�b�h���u�J���g���[�E���C�t�v���Ɍf�ڂ���邱�ƂɂȂ�A ���b�`�F���X���G�h���[�h�E�n�h�\���ƌ��т������������������B |

|

| |

|---|---|

|

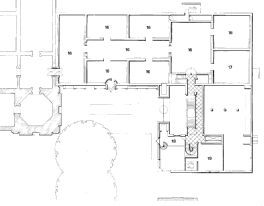

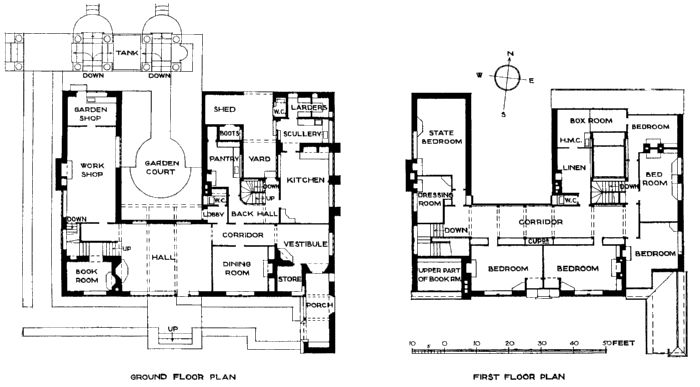

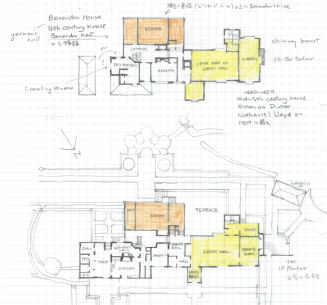

�K�[�g���[�h�E�W�[�L�������b�`�F���X�Ɉ˗������W�[�L���̎��@�}���X�e�b�h�E�E�b�h�́A1893�N�ɐv���X�^�[�g���Ă���B

���݂Ƀ}�b�L���g�b�V�����O���X�S�[�E�X�N�[���E�I�u�E�A�[�g�̃R���y�ɎQ�������̂�1896�N�ł���B

��l�̍̋߂����z�Ƃ��A�قړ������A���̌�̐l���ɂƂ��ďd�v�ȈӖ������d���̃X�^�[�g���C���ɗ����Ă���B �n���Y�̌��z�ޗ����g���A�����̂悤�ȐE�l�Z���g�������z���߂������}���X�e�b�h�E�E�b�h�́A�W�[�L���̈Ӑ}�ʂ�A�`���[�_�[���A�G���U�x�X��������Ƃ���T���[�E���@�i�L�����[�̊O�ρA �d�グ�ޗ��A�H�@�ŏo�������z�ŁA�����ɂ͐̂Ȃ���̉����p�^�C���A�����̃`���j�[�A �O�ǂɂ͒n���Y�̃o�[�Q�[�g�E�X�g�[�����g���Ă���B�k���̒���̊O�ǂ����́A��͂�T���[�ł悭������`���[�_�[���̃n�[�t�e�B���o�[�̕ǂɂ��Ă���B �\���ނƂ��Ēn���Y�̃I�[�N�ނ��g�������̂��������ɃI�[�N�ނ̗��⒌��K�i�̎萠�������Ă���B �I�[�N�ނ͌ÂтČ�����V���o�[�O���C�F�ɂ��邽�߂ɁA�\�ʂɔM���ΊD��h�����ケ���藎�Ƃ��Ƃ����H���������Ă���B �R�̎��^�̕��ʂ̓쓌�R�[�i�[�ɍׂ��|�[�`���˂��o�Ă���B |

�k���̓��H����A�v���[�`����ƁA�����ʂ̃t���b�g�ȑ傫�ȕǖʂ̍����ɃA�[�`�̕t�����J��������A ����������ă|�[�`�ɓ���ƁA�E��Ɍ��փh�A�������B(�㍶�ʐ^) ���ւ����ƃ��F�X�e�B�r�����A�_�C�j���O�A�g�F�̂���z�[���ւƑ����B�z�[���̑�����́A���̎Ő��̍L����̌������ɐX�ւƓ��铹��������B �z�[���̓˂�����̒g�F�̉��ɂQ�K�ւ̊K�i�A���̌��ɊK�i�̓r���������}����������A�����瑤�̓ˏo���́A�W�[�L���̊G��H�|�̂��߂� ���[�N�V���b�v�A���|�p�̎�������A���̐�ɒ�ɏo��h�A������B �R�̎��̓����̓ˏo���̓L�b�`������ŁA����̎�����T�[�r�X�������͂�ł���B�V���v���ŋɂ߂ċ@�\�I�ȁA�����̂Ȃ��A�f���ȕ��ʍ\�������Ă���B �Q�K�̓�ʂɂ���V�����g���J���ȓ�̐Q���Ƃ��̗��[�̒g�F���A���ʂ̓�A�̃Q�[�u���Ƃ��̗��[�̃`���j�[�ɑΉ����Ă��邪�A �E���̓ˏo����|�[�`�Ƃ̃o�����X���炩�A���ǂ��Ȃ��� �����̃`���j�[��O�ʂɈړ����킴�킴�V�����g���[������Ă���B���b�`�F���X�̓��ӋZ�ƌ�����A�V�����g���A�E�V�����g���̔����ȗ��ʁE���ʂ̂��߂������₷���Ƃ��_�Ԍ����Ėʔ����B(��E�ʐ^) |

|

|

|---|---|

|

�S�D���E�{���E�f�E���`�G Le Bois des Moutiers 1898 �t�����X�̃m���}���f�B�n���A���@�����W�����B���E�V���[���E���[���Ƃ������Ƀ��b�`�F���X�̐v�����Z�����B 1898�N�A���b�`�F���X29�̎��̍�i�ł���B ���b�`�F���X�v�l�G�~���[�̏f�ꂪ�A���̏Z��̃N���C�A���g�ł���M���[���E�}���̕v�l�A���A���[�E�A�f���C�h��m���Ă����A�Ƃ����W�ň˗����ꂽ�d���ł���B 1900�N�̃p�������̉p���̉^�c�ψ��ł������W�[�L���̌Z�̐��E�ŁA���̍����b�`�F���X�́A�p�������̉p���p���B���I���̐v�҂Ɏw������A ���̏����Ńp���ɗ��Ă����B���̃��b�`�F���X�Ƀ}�������ډ���Đv���˗������Ƃ����o�܂ł���B �}�����w�������~�n�ɂ́A�������̋�`���ʂ̊�������������A�}���̈˗��́A���̋�̂��c���A���p���� �A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�̃e�C�X�g�ő����z���{���ė~�����Ƃ������̂ł������B �؍ȉ����̓��[�Ɛ��[�ɗ����オ��傫�ȉ��˂ɋ��܂ꂽ�����������ŁA ���b�`�F���X�͂��̋�`���ʂ̐����ɁA�~���[�W�b�N�E���[���A�����ɃT�[���B�X����lj����A����ɋ�`�̓쐼���ɃG���g�����X/�K�i����t���������B �ʐ^�E�F�k�ʁA�ˏo�����~���[�W�b�N�E���[���̃A���R�[�u�B�����F�G���g�����X/�K�i���B�����F��ʃ~���[�W�b�N�E���[���ƃG���g�����X�̓ˏo���B ���E�F���ʃT�[�r�X�����̃E�B�b�g�ɕx�G�����F�[�V�����B �N���C�A���g�̉p���̃A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�ւ̕Έ�����A�Ƌ�̓A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�̃e�C�X�g�ł܂Ƃ߂��A ���b�`�F���X�E�f�U�C���̉Ƌ�������X����ō��ꂽ�B ��X�̃N���C�A���g�͒둢�����������悤�ŁA�W�[�L���̒�͈�����A�ƂĂ�������ԂŌ��݂܂ňێ�����Ă���B �Ǝ�̈������A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�̕��͋C���c�������b�`�F���X�̏Z��ƁA�W�[�L���̃f�U�C�������L��ȃC���O���b�V���E�K�[�f���́A ���|�D���̉Ǝ�ɂ���Ă悭����ꂳ��A100�N�ȏ�̎����o�������A�܂��܂��P���𑝂��Ă���B ���b�`�F���X�ƃW�[�L���̃R���{���[�V�����̑�ꋉ�̍�i���A������������p���ɂ���ǂ̍�i���� �����`�Ńt�����X�ɕۑ�����Ă���̂�������Ȃ��B |

|

| |

|---|---|

|

�~���[�W�b�N�E���[���́A�쑤�ɃM�������[�̂���Q�w���̓V��̍�����������ԂŁA�k���̃s�A�m�̒u���ꂽ�A���R�[�u�ɂ�

�����ɊC��]�ށA����7���̑傫�ȊJ��������B ���̊J���ׂ͍�����`�ɕ�������A�O�ώʐ^���킩��₷�����A�c�ɂP�P���`�̘A�Ȃ�́A ���S�̗�̗����A�R�I���G�����̌`��ɂ������Ă���B ���̃v���Y����̏c���̃I���G�����̃��`�[�t�͒P�ƂŁA�쑤�̃G���g�����X/�K�i���̓ˏo���ɂ��J��Ԃ����B �ׂ�����`�ɕ������ꂽ���̊J���̃f�U�C���́A��u�}�b�L���g�b�V�����v�킹�邪�A �}�b�L���g�b�V���Ƃ͏����Ⴄ�e�C�X�g�������A�ƂĂ��V�N�Ȉ�ۂ̑����B |

�}�b�L���g�b�V���̉e�����Ƃ�����]�����������A�q���n�E�X��1902�N�ɁA�E�B���f�B�E�q���ł���1899�N�ɐv���J�n���Ă���̂ŁA

�{���E�f�E���`�G��菭���x���A���ڂ̉e���͂��肻�����Ȃ��B �ނ��냉�b�`�F���X������A�}�b�L���g�b�V�����e������ ���`���[�h�E�m�[�}���E�V���[���炫�Ă���C������ �����A������O�O���X�S�[�ɂقNj߂����X�j�[�X�Ƃ������ŁA���b�`�F���X�̓t�F���[�E�C���i1896-97�j�Ƃ����Z�������Ă��āA ����֍s���r���A�W���[�W�E�E�H���g���v�Ń}�b�L���g�b�V����������������u�L���i���E�X�g���[�g�E�e�B�[���[���Ɋ���Ă���̂ŁA ���炩�̉e���͂������̂�������Ȃ��B |

| |

|---|---|

|

���̏Z��́A���̃��b�`�F���X�̏Z��Ǝ�قȂ�A������������E�F�b�u�⃔�H�C�W�[�����ă}�b�L���g�b�V��������ł����̂Ɠ�������́A�j���[�E�A�[�g�ƌĂꂽ

�V��������Ɋ��Y���A�S���Ⴄ���b�`�F���X������ꂽ��������Ȃ��A����Ӗ�����_�̗l����������Z��ł���B ���������̑O��ɂ����̃t�F���[�E�C����U�E�v���U�E���X�ȂǁA�����e�C�X�g�̏Z����������Ă͂��邪�A1913�N�ɃJ���g���[�n�E�X�Ђ��� ���s���ꂽ���b�`�F���X�̏Z���i�W�ɂ͂����̏Z��͌f�ڂ���Ă��Ȃ��B �傫�Ȍ�돂�ł������A�n�h�\���ƃW�[�L�����Ƃ��ɁA�{���E�f�E���`�G�̐V����������]�܂Ȃ������Ƃ������Ƃ����m��Ȃ��B �}���X�e�b�h�E�E�b�h�̑O�A���b�`�F���X�̓W�[�L���ƂƂ��ɁA�ߕӂ̃T���[�B�̃��@�i�L�����[�ȏZ���T�����Ă���B ���̓y�n�ŗL�̍ޗ��A�e�C�X�g���g�����Ƃ��A�W�[�L���͓O�ꂵ�ċ��߂��B |

�������T���[�B�ȊO�̓y�n�ŁA�Ⴆ�O���X�S�[�̍x�O�̃t�F���[�E�C���ł́A���t�L���X�g���ނ��냔�@�i�L�����[�� �O�ς������̂́A���̓y�n���L�̃X�R�e�B�b�V���E�o���j�A���E�X�^�C���P�����}�b�L���g�b�V���̏Z����ςĂ��킩��B ���b�`�F���X�́A���s��̃X�^�C���ɌX�����Ƃ������A�W�[�L���ɋ�����ꂽ�A���@�i�L�����[�ȃX�^�C����厖�ɂ��邱�Ƃ��A�t�����X�̂��̒n���ł����s���� �ɉ߂��Ȃ��Ƃ����������ł���̂ł͂Ȃ����낤���B �J���g���[�E���C�t�̃n�h�\����A���b�`�F���X�̍�i�W��҂E�B�[�o�[�́A���s��́g�j���[�E�A�[�g�h�� �h�C�c��I�[�X�g���A�������X�^�C���Ƃ��Č������Ă����B�t�F���[�E�C���̓��b�`�F���X�ɂƂ��Ă̓��@�i�L�����[�ȃX�^�C�����������A ���ɏc���̃I���G�������A�}�b�L���g�b�V���ɑ�\�����g�j���[�E�A�[�g�h�̏ے��̂悤�Ƀn�h�\����E�B�[�o�[�A�W�[�L���� �����A��������������̂�������Ȃ��B����Ȍド�b�`�F���X�̏Z��ɂ��ׂ̍�����`�ɕ������ꂽ�^�C�v�̃I���G�����͌���Ȃ��B |

|

|

|---|---|

|

�T�D�S�_�[�YGoddards 1898-1899�^1910 �S�_�[�Y�͓����A�Z��ł͂Ȃ��A�Ō�t�A�ƒ닳�t�Ƃ������A�o�ϓI�ɗ]�T�̂Ȃ��A�������������̂��߂ɁA�����h���̌����𗣂�ċx���̂ł���Ă� �ۗ{�{�݂Ƃ��Čv�悳�ꂽ�B�܂���A�t���J�푈(1899-1903)�̌�͏��a���̂��߂̎{�݂Ƃ��Ă��g��ꂽ�B �v���O�̃��V�A�̃��X�N����T���N�g=�y�e���u���O�ŁA�����̃f�p�[�g�o�c�ɐ��������A��������������̐e�̑D��Ђ��������p�����A �x�T�ȃX�R�b�g�����h�l�̃~���[���X�Ƃ����l�����̎��P���Ƃ��v�悵�A���b�`�F���X�ɐv���˗������B �T���[�ɂ̓W�[�L���̑��ɂ�����l�A���b�`�F���X�Ƒ����̃N���C�A���g�����т����o�[�o���E�E�F�b�u�Ƃ����l�����āA���̐l�̉ƂŃ��b�`�F���X�� �~���[���X�Ɛe�����Ȃ����B �~�n�ɂ͐́A�S�_�[�Y�ƌĂꂽ�}�i�[�n�E�X�������Ă����B���̂��Ƃ����E�Ώ̂�H�^�Ƃ�������v���������b�`�F���X���̗p�������R��������Ȃ��B ���̍����b�`�F���X�͏T���́A�W�[�L���̃}���X�e�b�h�E�E�b�h�́A���b�`�F���X�����R�Ɏg����悤�ɂȂ��Ă����X�^�W�I�ŁA�v���W�F�N�g�̃X�P�b�`������ �߂����A�܂��W�[�L���ƂƂ��ɃT���[�n���̃��@�i�L�����[��K�˕����Ă����B ���̒T���s�͂̂��Ɂg�I�[���h�E�E�F�X�g�E�T���[�h�Ƃ����W�[�L���̖{�ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�B �������ăW�[�L���ɂ���ă��b�`�F���X�ɍ��荞�܂ꂽ�T���[�̃��@�i�L�����[�Z��̃��H�L���u�����[�̉e������A �����܂ł̃��b�`�F���X�̏Z��ɂ̓V�����g���[�̕��ʂ͌���ꂸ�A�S�_�[�Y�����߂Ăƌ�����B ���ۂɂ́AH�^�ƌ������A�Q�K���ẮA�V�����g���[�̃R�̎��^�̗��T�C�h�̓r������A�K���̂悤�ɂP�K��H�����܂��ē��H���ɐL�����A �ƌ������������������m��Ȃ��B �F���W�܂�A�j�ƂȂ�R�������[���������ɂ����āA�����ɂ͂P�K�ɂ͓엃�ɃX�^�W�I�A�k���Ƀp�[���[�A�Q�K�ɐQ���������āA �R�̎��^�ɃK�[�f���E�R�[�g���͂݁A�K�������H���̃t�����g�E�K�[�f�����͂ށB �������̃K�[�f���E�R�[�g�́A�ߌ�̌����ő���̂����邽�߂ɁA90�x�ł͂Ȃ�102�x�ɏ����J������`�����Ă���B �쑤�̐K���́A����]������9�{�̃s����|���ėV�ԁA�{�E�����O�̑O�g�̂悤�ȁA�X�L�g���Ƃ����Q�[���̂��߂̕����A�X�L�g���E�A���[�ŁA �k�̐K���ɂ́A�_�C�j���O�̔����ƃL�b�`���̕t�����������Ă���B ��̋��E�͎l�����A�Ⴂ�����Ɉ͂܂�A�T���[�n���ɐ̂��炠�邳�܂��܂ȐA�͂������̍ۂɂ܂ł��܂�A�F�����Ԃ̍�����ق̂��Ɏ����ɉ^�ԁB ����A�K�[�f���E�R�[�g�́A�~�`�̈�˂𒆐S�ɁA�����ɃA�b�v�E�_�E������ܐƐA�͂ŁA�L���Ɋw�I�ɍ\������Ă���B �����̓��ƊO�݂͌��Ɉ������č����悤�Ɍ����ɗZ�����Ă���A �P�O���܂�̃��b�`�F���X�̌��z�E�W�L���̑����̃R���{���[�V�����̒��ł��A�ł�����������ł͂Ȃ����Ǝv���B �����v�����͓����̂��̂����A�v�H��10�N�o����1910�N�A�N���C�A���g�̎q���v�w�̏Z���ɕύX���邽�߂̑��z���A�Ăу��b�`�F���X�Ɉ˗����ꂽ�B �둤�̗��E�B���O�������L����āA���ꂼ��엃�ɏ��ցE���C�u�����[�k���Ƀ_�C�j���O�Ƃ�����E���v�����̌��݂̌`�ɂȂ����B ���E�B���O�����ɐL�т��[���̗��ʂ̌��I�ȕω���A�L�����������Ƃ����͂���u�₷�鐶�_�̊w�I�`�ԁA �ڒz���ꂽ�[���ɂ��G���g�����X�̓����̕ϖe�ȂǁA���̑��z�ōs��ꂽ�������͂ƂĂ��d�v�ŁA�������Ȃ̂ɁA���Ⴆ��قǂɂ��̏Z��̖��͂��������B |

|

| |

|---|---|

|

1910�N�̑��z���ɁA�N���C�A���g�ɂ���čw�����ꂽ17���I�̔[���̌������A���b�`�F���X�͖k���̓��H�ۂ̃G���g�����X�ւ̖k����h���ʒu�ɔz�u�����B ���݂̕~�n�ւ̓����͂��̔[���̘e�̒��ԃX�y�[�X�ɂ���A�K���[�W�p�̏����̕ǂ̓��H���猩����ʒu��"GODDARDS"�̃T�C��������B �[���̊Ԃ̒ʘH���A�ǂɂ����Ĉړ�����ƁA �L�b�`���̏�����Ɏ���A�܂������A�[�`�^�̃g�s�A���[�����ƃG���g�����X�E�R�[�g�ւƎ���B ���S����ɂ���Y���^�̓�̖،˂͂��܂�g���Ă��Ȃ��悤���B���̉�荞�ރA�v���[�`�́A�l���������b�`�F���X���ӂ̓��������ɂ����Ă���B |

�G���g�����X�̂��铌���ʂ́A���E�Ώ̌`�ŁA

�����ɁA��s���郔�H�C�W�[���悭�g�p���A�A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�̌��z�Ƃ����A

���ɃE�F�b�u���g�ƒ�炵���h���Î�����Ƃ��čD�A�ƌ`���Q�[�u��(�j��)���A�Ȃ�A

�}���X�e�b�h�E�E�b�h�̃t�@�T�[�h�ɂ��g��ꂽ�g��A�Q�[�u���h�𒆐S�ɁA

�}�b�V�u�ȉ��˂����T�C�h�ɛ�������B �g��A�Q�[�u���h�Ɨ��T�C�h�̃}�b�V�u�ȉ��˂̃��`�[�t�́A���̌�e�B�O�{�[���E�R�[�g�A�z�[���E�b�h�ŁA�O�A�Q�[�u���Ƃ��ă��b�`�F���X�Ǝ��̃f�U�C���ɐ�������Ă����B ����Ƀz�[���E�b�h�ł́A�O���؍ȉ����́A�����S�̂̒f�ʂ��t�@�T�[�h�ɕ\�����ꂽ�`�Ɍ�������B |

| |

|---|---|

|

2014�N�̉āA�����h���ɑ؍݂��A�̏Z�ƁA�v���o�̒n��40�N�Ԃ�Ɍ��ĉ�����̂��@�ɁA���b�`�F���X�̏Z����v�U���K�˂��B ���邱�Ƃ̏o�����Z��̒��ŁA�S�_�[�Y�ɂ��ǂ蒅���̂ɂ͈�Ԏ���Ă����B�����ׂ��s�\���ŁA�n���̃A�r���W���[�E�R�������A �A�r���W���[�E�n�}�[�Ǝv���Ⴂ�����Ă����̂��������B ����ɁA�r���ŋ����Ă��ꂽ�l�̕`�����n�}���A�s�\���ŁA�����Ă������Ă����Ȃ��B ���{�قǏ����͂Ȃ��������A�Ă̗z�˂��̉�������������B �A�����Ă���O�[�O���E�}�b�v�Ŋm�F������A�~�n�̂����߂��Ƀo�X�₪�������B | �Q���ԋ߂������������A�قƂ�� ���߂������Ƃ��ɒʂ肩�������Ԃ̑��������o���āA�����Ȃ�m���Ă���A�悹�čs���Ă�����ƌ����Ă����e�Ȑl�ɏo������B �Ⴂ�����̉ԉ�����ŁA�߂��ɉԑ���͂���̂ŁA�����Ɋ���Ă���ł悯��A�ƌ����B���������_�������̂ŁA�������A���Ȃ����肾�����B ����Ƃ̎v���ł��ǂ蒅�����S�_�[�Y�ɂ́A���b�`�F���X�E�g���X�g�̖{��������A�������ς邱�Ƃ��o�����B �h���V�[����Ƃ����g���X�g�̐l���A�����ē����Ă��ꂽ�B |

| |

|---|---|

|

�P�X�P�O�N�ɑ��z���ꂽ���փ��C�u�����[���A���݃��b�`�F���X�E�g���X�g�̖{���Ƃ��Ďg���A

���b�`�F���X�̃E�B�b�g�̂���y�����f�U�C�������֎q��������Ă���B�h���V�[�����b�`�F���X�̃f�U�C���ɂ��Ă��낢��������Ă����B |

��`�̏o���ɂ���ăW�L���̒뉀�����߂��Ɋ���������B�g�F����͗����ς݂��l�X�ȕ\��������A���ӂ̃V�[�g�̏�ƁA�g�F�̉E�T�C�h�ɔz�u���ꂽ�����ȑ���

���Â�����A�e���ȕ\��������Ă���B

|

|

|

|---|---|

|

�{�E�����O�Ɏ����Q�[�������邽�߂̃X�L�g���E�A���C�̕����̓����K�̃A�[�`�̘A���ɂ���Ďx�����Ă���B

���܂��ܓ������̃}�b�L���g�b�V���̃O���X�S�[���p�w�Z�̑��z���̍ŏ�K�̃��b�W�A�������h���Ă͂��邪�A�����\���ł���B ���ʐ}������ƁA���̎ʐ^�ł��킩��悤�ɁA�Q�K�̐Q���̕Ў����̏����ׂ荇�������K�ǂɓn���ꂽ���ɂ���Ďx�����A�X�L�g���E�A���C�̏�ɒ��o���Ă���B |

�O���ɂ̓����K�̃A�[�`�̈ʒu�ɁA���͂���߂̃o�b�g���X����яo���Ă���B �f�U�C���I�Ɍ���ƁA�߂̃o�b�g���X�͓�����̃��H�C�W�[�̍�i�ɂ悭�o�ė��郂�`�[�t�ŁA ���b�`�F���X�͍\���I���R���炾���łȂ����̃f�U�C�����D�悤�ŁA��� �t�H�[���[�E�t�@�[���ł������K�̎߂̃o�b�g���X���g���Ă���B |

|

|

|---|---|

|

�}���X�e�b�h�E�E�b�h�ɑ����A�����������o�����Ƃ��Ȃ�����A���b�`�F���X�͂��̍��T���[�E���@�i�L�����[�̃��H�L���u�����[�ŏZ��������Ă����B

�S�_�[�Y�ɂ��A�Q�[�u���Ɖ��˂̍��������A�E�g���C���A�B�����ɕ\�����ꂽ�؍\���A��������������ǂɁA�J��������̃����K�̉����Ȃǂ̃T���[�B�̃��@�i�L�����[��

���ꂪ���p����Ă���B |

�����̏㕔�̐Ԋ����A���߂��ɂȂ��āA�z�[�V�����̃X���[�g�ɐ�ւ��A���̂Ȃ̂��s�v�c�Ɏv�����f�U�C�����A

�T���[�B�ɓ`���I�Ȍ������痈�Ă���悤���B

�A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�̋�C�̒��ŁA�t�B���b�v�E�E�F�b�u��`���[�h�E�m�[�}���E�V���[�Ƃ�����l�̐�s����̑�Ȍ��z�Ƃ������g��A�Q�[�u���h

�g�o�^�t���C�E�v�����h�̂悤�ȃ��H�L���u�����[���A���b�`�F���X�͎���Ɏ����Ǝ��̂��̂ɏ����čs���B |

| |

|---|---|

|

�o�^�t���C�E�v�����ɂ��Č����A�O���C�E�E�H�[���Y����p�s�����E�z�[���ւƔ��W�����A�C�f�B�A�̖G�肪�A�S�_�[�Y�́A

��葽���̑��z���̂����悤��102�x�ɊJ�����v������

�݂���ƌ����Ȃ����Ȃ��B���`���[�h�E�m�[�}���E�V���[�̃o�^�t���C�E�v�����̖���g�`�F�X�^�[�Y�h�����b�`�F���X�͂P�X�O�P�N�ɖK�˂Ă���B �G�����ꂽ�Ƃ��Ă��A���b�`�F���X�̒����A�O���C�E�E�H�[���Y��p�s�����E�z�[���́A�����ƕʂ̓Ǝ��̍��݂ɒB���Ă���ƌ����Ă����̂ł͂Ȃ����B |

1910�N�̑��z�̎��ɁA�k���̃_�C�j���O�Ɠ엃�̏��ցE���C�u�����[�ɂ́A�ǂ���ɂ��A

�Q�K�̐Q���܂ŒB����Q�w���̑傫�ȋ�`�̏o�����A���̗��T�C�h�ɉ�������B

�����ē�[���̒g�F����L�т�}�b�V�u�Ȉ�̃����K�̉��ˁA�t�����g�K�[�f���̉��˂Ɠ����ɁA�S�T�x�U���Ă���B �z�[�V�����̃X���[�g�̃X�J�[�g�̂悤�ȉ����̎��t�����G�����F�[�V�����́A���E�{���E�f�E���`�G���ʂ̃E�B�b�g�ɕx�\����v���o������B |

| |

|---|---|

|

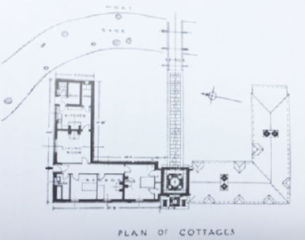

�U�D�e�B�O�{�[���E�R�[�gTigbourne Court 1899-1901 �E�B���A���E�����X��1871�N����1896�N��62�ŖS���Ȃ�܂ŋx�ɂ��߂����̂Ɏ�Ă����P�����X�R�b�g�E�}�i�[�́A 16���I�G���U�x�X���Ɍ��Ă�ꂽ�Α��̃}�i�[�E�n�E�X�ŁA�����X�͉Ƃ炵���̏ے��ł���j���i�Q�[�u���j�̘A�Ȃ�f�p�ȕ\�����ڂŋC�ɓ���A 1892�N���犧�s���ꂽ�g���[�g�s�A�����h�̔��G�Ɏg���Ă���B ��s����E�F�b�u�A�V���[�A�����ă��H�C�W�[���D�A���̘A�Ȃ�Q�[�u���̃��`�[�t���A���b�`�F���X�͑�������̗p���Ă��āA23����� �}���X�e�b�h�E�R�[�i�[�i1891�|92�j�Ƃ����Z��ŁA�n�[�t�E�e�B���o�[�ł͂��邪�A���łɎO�A�Q�[�u�����̗p���Ă���B ���̌�A1903�N���܂ł�10�N�]�́A���b�`�F���X�̏Z��ɂ́A���[�ɉ��˂��A��Ȃ�Q�[�u���̃��`�[�t���J��Ԃ������B Munstead Corner 1891-1892 �O�A�Q�[�u���@�n�[�t�e�B���o�[ Munstead Wood 1893-1897 ��A�Q�[�u���@���T�C�h�ɉ��� Goddards 1897�@�@�@��A�Q�[�u���@���T�C�h�ɉ��� Tigbourne Court 1899-1902 �O�A�Q�[�u���@���T�C�h�ɉ��� Homewood 1901 �O�A�Q�[�u���@���T�C�h�ɉ���(�������������ʒu�j Little Thakeham 1902 �l�A�Q�[�u���@���T�C�h�ɉ���(�Q�[�u�����ɑO�シ��j �}���X�e�b�h�E�E�b�h�A�S�b�_�[�Y�A�Ɠ�A�Q�[�u���������A�e�B�O�{�[���E�R�[�g�ŁA�ϑ��I�ȃ��b�`�F���X�Ɠ��̃v���|�[�V�����̎O�A�Q�[�u��������A �t�@�T�[�h������v�ȃf�U�C���Ƃ��āA���͓I�ȕ\������B��A�Q�[�u�������ʂɉ���Đ����Ă���B ���̓Ɠ��Ŕ������A�t�@�T�[�h�̎O�A�Q�[�u���̃��`�[�t�́A�قړ������̃z�[���E�b�h�ł���v�ȃ��`�[�t�Ƃ��Ďg����B �A�Ȃ�Q�[�u���̃��`�[�t�ł́A�K���J���ł���̂ʼnJ���̏����̎d�����Ȃ��Ȃ�����A�f�U�C���I�ɂ����ʂ̕\�������傫�ȗv�f�ɂȂ�B �}���X�e�b�h�E�E�b�h�A�S�_�[�Y�ł��A���ꂼ�������������������Ă��Ėʔ����̂����A�e�B�O�{�[���E�R�[�g�ł͂P�K�̗̊Ԃɂǂ����Ă� �c����~�낵�����Ȃ������̂��Ǝv�����A���ꗬ���̃K�[�S�C����̔�ɂ��Ă���B������ނŎx�����▭�ȃf�U�C�����Ⴆ�Ă���B |

|

| |

|---|---|

|

�}���X�e�b�h�E�b�h�̉J���̏����̎d�����ʔ����B��̃Q�[�u���̊Ԃ̒J�͌���Ŏďc��ō~�낵�Ă��邪�A

��ɏq�ׂ��V�����g���[�A�E�V�����g���[�̔����ȗ��ʑ�����s���Ă��鍶���́A

�O�ɏo�����˕����ł́A�c����~�낳���ɁA���˂̕ǂ����f�����A�R�[�i�[���A�ׂ̉����ɐ��ꗬ���Ă���B

���b�`�F���X�́A�o���邾���c����g�킸�ɁA�ǂ�������J����n��Ɏ����Ă����邩����ɒT�����߂�B |

�S�_�[�Y�̃G���g�����X���̓�A�Q�[�u���ł��A��̃Q�[�u���̊Ԃ̒J�́A����Ŏďc��ʼn����Ă��邪�A

���T�C�h�̉��˂ƂԂ��镔���ł́A�}���X�e�b�h�E�b�h�Ɠ����悤�ɉ��˂̕ǂ����f�����A�R�[�i�[���A

�ׂ̉����ɐ��ꗬ������ŎA���������ɂ�����x�A�ׂ̉����ɐ��ꗬ��

����ŎA�������ꂽ�Ƃ���ɏc���݂��āA�����ł���ƒn��ɗ����B

|

| |

|---|---|

|

2014�N�A�e�B�O�{�[���E�R�[�g�̓S�_�[�Y�̑O�ɖK�˂��̂����A������͊ȒP�ɒH�蒅�����Ƃ��o�����B �E�B�b�g���[�Ƃ����w����P�O�����x�������܁A�y�b�g���[�X�E���[�h�ɓ���ƂقǂȂ��A�O�w�̎剮����A�}�b�V���ȉ��˂�����w�̗����� �G���g�����X�E�R�[�g���͂ށA�����V�����g���J���ȍ\���́A�������t�@�T�[�h���ڂɓ����Ă����B���T�C�h�̉��˂̉��ɂ́A���Ȗʂ̕ǂ������āA ���̒����ɂ��ꂼ���ւ̃h�A�A�T�[�r�X����ւ̃h�A������B���̃t�@�T�[�h�̌����ڂ̃V�����g���[�ƕ��ʂɌ���A�E�V�����g���[���ꗂ��A �܂��Ƀ��b�`�F���X�������Ă���g�E�B�b�g�̂Ȃ�����Building���A���zArchitecture�Ƃ͌���Ȃ��h�̌��t�ʂ�̃E�B�b�g�̗͋Z���B |

�O�[�O���}�b�v�̍q��ʐ^������ƁA���ʂœ�A�Q�[�u���A�O�A�Q�[�u�������邽�߂Ƀ��b�`�F���X���A�؍ȉ������ǂ��\����������������B ����̃t�@�T�[�h�̎O�A�Q�[�u���͏����ȕ����I�ȉ����ł������A����̒둤�ɓ�A�Q�[�u����������؍ȉ����́AL���^�̎剮�S�̂�傫�������ĐL�тĂ���B �i���Ȃ݂ɂ��̎ʐ^��L���^�̎剮�̖k���Ɍ����鉮���́A���Ƃŕt�����ꂽ�r�����[�h���[���̓��ł���B�j �}���X�e�b�h�E�E�b�h�ƃS�_�[�Y�̓�A�Q�[�u���͂ǂ�����t�����ꂽ�����I�ȉ����̒f�ʂ��������A�e�B�O�{�[���E�R�[�g�̓���̗��ʂŏ��߂āA �S�̂��؍ȉ����̒f�ʂ̉ƌ`�Ƃ��Ă̓�A�Q�[�u���������B |

| |

|---|---|

|

1�K�Ƀz�[���Ə��ւ�����V�����g���J���ȓ�A�Q�[�u���̉��ɁA��������āA�ג����h���[�C���O�E���[�����L�т铌�엧�ʂ̍\���B ���ʂƗ��ʂ̘A�g���郉�b�`�F���X�̃f�U�C������͍I�݂ŁA���ʂ��ӎ����Ȃ��� ���ʂ��l���Ă��āA�Ȃ��������ɃE�B�b�g����܂���B �|�[�`���猺�փh�A���J�����F�X�e�B�r�����ɓ���ƁA���ʂɊK�i�̕ǂ������āA�l�̓����͕��ʂ̒��S�����O��A���ɉ�肱�݁A�K�i�̂���z�[���� �������B���b�`�F���X�̂��̌�̓@�قɓ����I�Ɍ����A���ʏ�̎�������킵�A�킵�A�����A�I���铮���������Ɏn�܂�B �܂��A�e���̕��ʂ�����ƁA�K����ǖʂɓ������h�A��A�g�F�A�����ĊK�i�Ȃǂ̗v�f�͑S�āA�K���e���̒��ŃV�����g���J���Ȉʒu�ɒu�����B |

2�K�̕��ʂ�L���^�����āA���̈�ʂ��O�A�Q�[�u�����\�����邱�ƁA���̉��̈�K�ɂ́A�|�[�`�̃N���V�J���ȗ����邱�ƁA

���̎O�A�A�[�`�E�̃t�@�T�[�h�ƃ}�b�V���ȉ��˂��ۂ������邽�߂ɁA�������͈�w�ɂ��邱�ƁB �����炭�����̂��Ƃ͓��̂Ȃ��ŏu���Ɍv�Z���āA���b�`�F���X�͂��炷����ƕ��ʁA���ʂ̃X�P�b�`���N�������̂ł͂Ȃ����Ƃ����C������B �V�����g���J���ŁA�A�E�V�����g���J���ȗv�f������A���̏Z��́A�����̃��@�i�L�����[����N���V�J���Ɉڍs���悤�Ƃ���A���b�`�F���X�̍ł� �[�����������̃f�U�C�����B�y���X�i�[�Ƀ��b�`�F���X�̃x�X�g�̍�i���ƌ��킵�߂��B |

| |

|---|---|

|

�N���V�J���ȗv�f�͓��H���t�@�T�[�h�̎O�A�Q�[�u���̉��A�P�K�̃h���X���I�[�_�[�̗Ɍ����B�P�U���I�G���U�x�X����

���o�[�g�E�X�~�b�\���̃n�[�h�E�B�b�N�E�z�[��Hardwick Hall,Derbyshire(1590-1597)��

��K�̕ǖʂƃ|�[�`�̃h���X����g�ݍ��킹���\��(���ʐ^��)�ɉe��������������Ȃ��Ƃ����B

����ɂ͂Q�K�̑��̏�ɂ́A�~�P�����W�F���̃t�@���l�[�[�{�ȗ����p���ꂽ�O�p�Ƌ��`�����݂Ɍ����y�f�B�����g�̕ω��B |

���@�i�L�����[�ȗv�f�́A�O�ǂ��\������ޗ��Ɍ����B�T���[�B�ɌŗL�̃o�[�Q�[�g�E�X�g�[���̊O�ǂ́A�����^���ɓS�z�̂�������������A

�K���b�e�B�b�h�E�W���C���g�ƌĂ��ڒn�̔[�܂�A�����ĉ����p�^�C���̏������߂ɑg�ݍ��킹�A���C����ɕǂɖ��ߍ��������̃A�N�Z���g�ł���B �W�[�L���̉e�����̃A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�̎�@�ɁA���b�`�F���X�͏������N���V�J���Ȏ�@��▭�Ȍċz�ō������Ă����B |

| |

|---|---|

|

����̒둤���ʁB1�K�Ƀz�[���Ə��ւ��A�Q�K�ɐQ��������V�����g���J���ȓ�A�Q�[�u���B���̉��ɏ�������āA

�R�ʃK���X�̏o���A�I���G���E�E�B���h�E�̂���ג����h���[�C���O�E���[�����L�т�B |

�t�����ꂽ�����I�ȉ����̒f�ʂł͂Ȃ��A��A�Q�[�u���͑S�̂��؍ȉ����̒f�ʂɂȂ��Ă���B ���k���ʂ̂Q�K�̃R�[�i�[�߂��ɂ́A�Q������o����o���R�j�[�̔������\�������B |

|

|

|---|---|

|

�S�̓��H�����ʁB�w��̃A�E�V�����g���J���ȕ��ʂɔ����ȑ���������A�V�����g���J���ɂ܂Ƃ߂����j�[�N�ȃt�@�T�[�h�B �ǂɖ��ߍ��܂ꂽ�����p�^�C���̐����ȃX�g���C�v�̑т��A�N�Z���g�ɂȂ��āA�Ȗʕǂ���������B |

���S�̎O�w�̎O�A�Q�[�u�����ۗ�������悤�ɁA�O�ʂ͈�w�ɗ}�����A���Ȗʒ[���Ƀc�C���̉��˂��������Ă���B

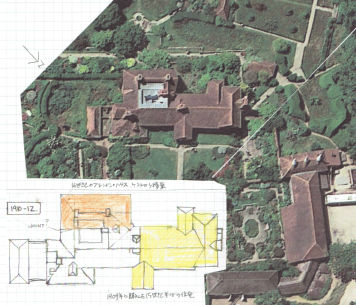

���˂ƃQ�[�u���̑g������1898�N�ɖK�ꂽ���C�v���_�[�����E�n�E�XMapledurham House,Oxfordshire�ic1581-1612)�̗��ʂ���̉e��������Ǝv���A

�������`�[�t�̓S�_�[�Y�̑��z�����i1910�N�j�̒[���ɂ������B

|

|

|

|---|---|

|

�V�D�f�B�[�i���[�E�K�[�f��Deanery Garden 1899-1902 �f�B�[�i���[�E�K�[�f���́A�G�h���[�h�E�n�h�\�����A�}���X�e�b�h�E�E�b�h�����āA �ނɗ��ŏ��̎d���ł���B ���̌�n�h�\���͏�Ƀ��b�`�F���X�̃p�g�����ł��葱���A ���b�`�F���X�̍�i�͎��X�ƃJ���g���[�E���C�t���Ɍf�ڂ���A1913�N�ɍ�i�W�Ƃ��Ă܂Ƃ߂���B ��ŏq�ׂ�p�s�����E�z�[����}�[�V���R�[�g�́A�J���g���[�E���C�t����Ń��b�`�F���X�̍�i���� ���l���˗����ė������̂����A�L���b�X���E�h���[�S�̎{��̓n�h�\���Ɍ��z�Ƃ𐢘b���� �����悤�ɑ��k�ɗ������Ƃ���A���b�`�F���X�ƌ��т����B�Ƃ������ɑ����̃N���C�A���g���A �n�h�\����ʂ��Ĕނ̂��Ƃɂ���Ă��Ă���B |

���̂悤�ɃG�h���[�h�E�n�h�\���̓K�[�g���[�h�E�W�[�L���Ƌ��ɁA

���b�`�F���X�̌��z�ƂƂ��Ă̐��U�ɁA���ɏd�v�Ȗ������ʂ������B ���g���f�B�[�i���[�E�K�[�f���̌�A�����f�B�X�t�@�[���E�L���b�X��(1903)�A �N�C�[���E�A���Y�E�Q�[�g15�Ԓn(1906)��A�v�����v�g���v���C�X(1927)�̉����A �����ăJ���g���[�E���C�t�̎Љ��Ƃ����悤�Ɏ��X�ƃ��b�`�F���X�Ɏd�����˗����Ă���B ���݂̓��b�h�E�c�F�b�y�����̃W�~�[�E�y�[�W�����̃f�B�[�i���[�E�K�[�f�������L���Ă���B ����ȑO�ނ́A��͂�n�h�\���E���b�`�F���X�̃v�����v�g���E�v���[�X�ɏZ��ł����B�������p���A��̗ǂ����b�J�[������B |

|

|

|---|---|

|

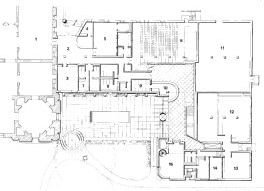

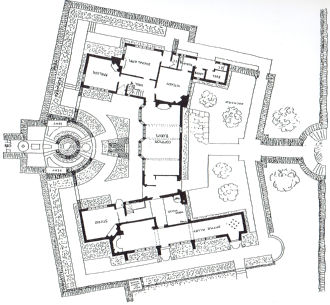

�~�n�͉ʎ����������Ƃ���ŁA�n�h�\�����y�n����ɓ��ꂽ�Ƃ��A���ӂ����������̕�����芪���Ă����B

���b�`�F���X�͖k���̗����̕������̂܂�荞��ŁA�R�̎��^�̕��ʂ�������ɂԂ��ăR�[�g���[�h���������B ����ɍ��킹���̂��A�O�ǂ�����܂ł̓@�قɎg��ꂽ�T���[�B���L�̃o�[�Q�[�g�E�X�g�[����烉�t�L���X�g�ł͂Ȃ��A���̒n���� �o�[�N�V���[��������v�\�������Ďd��Ɏg���Ă���B |

�R�[�g�̒��S�ɒ�����u���A���̉�������̌������ɒg�F��2�K���ɐ����������傫�ȏo���A�I���G���E�E�B���h�E�𑊑������B

���ꂪ�R�̎��^���ʂ̒��S��ʂ�V�����g���̓�k�����̎����Ƃ��ēǂ݂Ƃ��B ���̃V�����g���̑Ώ̎������A���H���̃G���g�����X����������H�[���g�̓V��̃A�v���[�`�ʘH��ʂ�A�E�V�����g���J���Ȏ����A ������˂������āA��̃u���b�W���炻�̐�̔��~�̊K�i�ւƐL�тāA�����ƒ뉀�����鋭���������`�����Ă���B |

|

|

|---|---|

|

�둤�ɂ͓��H�̓�������p�[�S����ʂ铌���̎��ƁA��͂蓹�H�̓��������`�̒r��ʉ߂��Ē����L�т鎲��������B �����S�{�̓�k���ɒ��p�����̓�������3�{�ǂ݂Ƃ��B �R�[�g�̒�������p�[�S���Ɍ������Ă̎��A�_�C�j���O�E�z�[���A �V�b�e�B���O�E���[���̒��S���A�����āA�ׂ����H�̎������̉��̉~�`�̒r����A��`�̒r��ʉ߂��Đ��ɐL�сA ������̉~�`�̒r�ɒB�������1�{�̎��ł���(���̒r�̎��ӂɂ͊K�i�������ė������炻�ꂼ��Z�p�`�� �p�[�S���Ɏ���B�j |

���������łȂ��뉀���܂߂��~�n�S�̂��т��������������݂��A

����炪���݂��ɍ�p���S�̍\�������肠���Ă���B ������������˂������A�c���ɑ����Ă��邽�߂ɁA���b�`�F���X�̕��ʂ̂Ȃ��ł��A ��ƌ������ł����R�Ɉ�̉����Ă���B ���������z�ƒ뉀�����邱�̃f�B�[�i���[�E�K�[�f���́A 10��ʂƎv���郉�b�`�F���X�ƃW�L���̑�\�I�ȃR���{���[�V�����̒��ł��A�S�_�[�Y�Ƃ͈Ⴄ�Ӗ��ŁA�ł����܂���������ƌ�����B |

|

|

|---|---|

|

�O��𓌐��ɑ���A�ׂ��������H�̃A�C�f�B�A�́A�W�[�L�����X�y�C�����s���玝���A�������̂��Ƃ����B�����炭�̓A���n���u���{�a�̐��H�����ɂ������Ǝv����B �뉀���̗��ʂ̓V�����g����������A�▭�̃v���|�[�V�����������A�@�ׂȃu���b�N���[�N�̃A�[�`�≌�ˁA�I�[�N�g�� �ׂ������̎V�̃I���G�����̕\��A�����Đ��H�A�K�i�A�u���b�W�Ƃ������뉀���\������ו��������A���ɐ�捂ŁA�������\������o���Ă���B |

�I���G���͕��ʏ���엧�ʂƂ��Ă��A���S�ɂ����ċ������݊��������Ă��邽�߁A���̂܂܂��ƁA���ʂ̕\��̓I���G���𒆐S�Ƃ��镽�}�ȍ\���ɂȂ��Ă��܂��B

���̃V�����g��������A���ʏ�ł������A�v���[�`�̓�k�̎����Ɍĉ����āA���ʂ̏d�S���A�[�`�̊J���A

���̘e�̉��˂Ȃǂ̗v�f�œ����ɊāA�A�E�V�����g���ȍ\���������ĂƂ��āA���b�`�F���X�̓@�ق̒��ł��o�����X�̂Ƃꂽ�A���I�ŁA

�ł��s�N�`�����X�N�Ȕ��������ʂ�n��o�����B

|

|

|

|---|---|

|

�n�h�\���͂����ŏT�������߂����A1�A2�N�g�����̂�1903�N�ɂ͔��p���Ă���B�����������烉�b�`�F���X�̂��߂̃��f���n�E�X�̂悤�ɍl���Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��v�킹��B

|

�n�h�\���̔��p��A1912�N�ɂ͖k�����ɐV���ȓ��̑��z�A�����1927�N�ɂ͎剮�̉��˂̓쐼�����������鑝�z�����b�`�F���X�ɂ���čs���A�엧�ʂ̎��I�ȕ\��������ꂽ�B

|

|

|

|---|---|

|

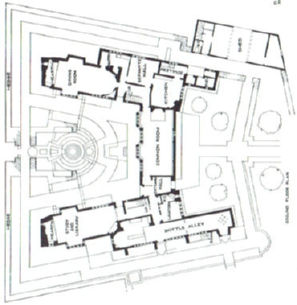

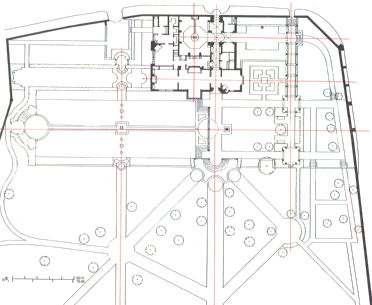

�W�D�O���C�E�E�H�[���Y GREY WALLS 1901 ���b�`�F���X�����g�̐v�����Z��S�̒��ł��D���ȏZ��ƌ�����Ƃ����O���C�E�E�H�[���Y�B �Ίp���̃A�v���[�`��p�Ȃ����t�@�T�[�h�Ŏ�Ƃ����A���j�[�N�����͓I�Ȕz�u�v���������Ă���B ��ŏq�ׂ�悤�ɁA���I�̕ς��ڂ̂��̍�����A���b�`�F���X�͕��ʂɃG���U�x�X���ȗ��̃}�i�[�n�E�X�̊�{�p�^�[���ł���g�^���̗p���n�߂�B ��q���郊�g���E�Z�C�J����q�[�X�R�[�g�̂悤�ɖk����̏ꍇ�A ���S�̖k���Ɍ��ցA�쑤�Ƀz�[���A���̍��E�̗����ɓ쑤�ł̓_�C�j���O�E���[���ƃh���[�C���O�E���[���A �k���ł̓L�b�`���ƃ��C�u�����[��z�����p�^�[���ł���B �������O���C�E�E�H�[���Y�͕~�n�̏����Ō���p�s�����E�z�[���Ƌ��ɓ����(���ۂ͓쐼�A�v���[�`)�ɂ�������A ����ɕ~�n�̈ꕔ���S���t��̃N���u�E�n�E�X�̕~�n�ɂƂ��ē����ŋ����Ȃ��Ă���Ƃ������������d�Ȃ��Ă���B �]���ăp�s�����E�z�[���̂悤�ɐ��������荞��œ���A�v���[�`���Ƃ�Ȃ��B �����Ń��b�`�F���X�͈͂����܂ꂽ�쓌�̃v���C�x�[�g�Ȓ�Ƃ͕ʂɁA �L���G���g�����X�E�R�[�g���Ƃ��āA�_�C�A�S�i���Ȏ�(����͕��ʂ̓�k���ɂقڈ�v����)���A�v���[�`�̎��Ƃ����B ���̃A�v���[�`�̎��̐�ɁA�p�Ȃ����t�@�T�[�h���}����B������ ���̘p�Ȃ������ʂ̗��[�ɂ́A���F���`���[���̌����g�܂����������I�ȓ����̂��邵�h�ł���A���˂�z���Ă���B �p�ȕ����ɂ́A�L�b�`���A�g�p�l���Ȃǂ̃T�[�r�X���傪�����Ă��āA ��v���͂����܂Ŗk������H�^�����ɂ���B ����H�^��������́A�W�[�L���ɂ���ĐA�͂��ꂽ�쓌���̒뉀�ɏo����B �G���g�����X�̃t�@�U�[�h�̘p�Ȃ������ʂ́A�����ł͂����܂ł��O���̏������猈�肳�ꂽ�� �̂ŁA�����̕��ʂ́A���̉~�ʂ̂��߂ɘc�߂��Ă���B ���̘c�߂�ꂽ���ʂ́h���܍��킹�h���f���炵���B�Ⴆ�t�@�T�[�h���ɗ��ʂ̍\����A���̂Ƃ�Ȃ��ʒu�ɂ��� �L�b�`���́A���̐��������̕��������i��������ʍ\���㕽���ɂ��Ă���j�Ƀg�b�v���C�g���Ƃ�A�܂����C�g�R�[�g��z���č̌��̖����������Ă���B �~�ʂƂg�^���ʂ̞B���ȗZ���̎d���ɂ́A���ՂɒP���������A�܂��^����ꂽ������ ���������A���̂܂܂̌`�Œ��������A�v������L���Ȃ��̂ɂ��Ă���B ���̕ӂ̂Ƃ���́A�y���b�c�B�ɂ�郍�[�}�̃p���b�c�H�E�}�b�V�[�~��A�W�����E�\�[�����ɂ�� �C���O�����h��s�̕��ʂ�z�N������B |

|

| |

|---|---|

|

|---|

|

���̕ό`�̕~�n�ɔY��ł������b�`�F���X���A���`���[�h�E�m�[�}���E�V���E�̌���A�ÓT��`�l���Ɉڍs���Ă���̌���A�o�^�t���C�E�v�����̓@�فg�`�F�X�^�[�Y�h��1901�N�ɖK�ꂽ���Ƃ��A�g�^�̃v�����ɘp�Ȃ����G���g�����X���������A�C�f�B�A�̂��������ɂȂ����ƌ����Ă���B �`�F�X�^�[�Y�̑��ʂ̘p�Ȃ������ʁA�z�u���O���C�E�E�H�[���Y�̗��ʂ����ă��j�[�N�Ȕz�u�v��̃q���g�ɂȂ����A�ƍl������B | ���̌�A�`�F�X�^�[�Y�̉e���̂����Ɂg�o�^�t���C�E�v�����h�̓@�فA���̖����p�s�����E�z�[��������A ����ɂ́A���b�`�F���X�̌ÓT��`�l���̒��_�ł���q�[�X�R�[�g�ւƎ���B ���̂悤�Ɂg�`�F�X�^�[�Y�h�������������Ƃ̈Ӗ��͑傫���A�O���C�E�E�H�[���Y1901�A���g���E�Z�C�J��1902�A�p�s���E�z�[��1903�|4�A�q�[�X�R�[�g1905�|7 �Ƒ����l��́g�`�F�X�^�[�Y�h����̉e���Ȃ��ɂ͐��������Ȃ��������낤�B |

|

|

|---|---|

|

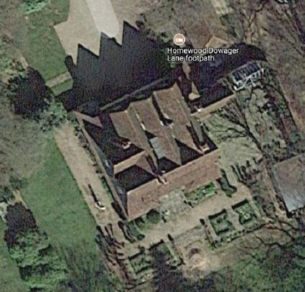

�X�D�z�[���E�b�h Homewood 1901 ���b�`�F���X�̏Z��̖��͂ɂڂ����䂫����ꂽ��ԍŏ��̏Z��ŁA2014�N�̗��s�ł��A�K�₷��̂��ł��y���݂ɂ��Ă����B �P���u���b�W�ɍs���r���A�����h�������Ԃ�30���̃l�v���[�X�w�ō~�肽�B �w���o�Ă��Ăǂ�����čs�����ƁA�Ƃ肠�����w�O�̉ƂŎԂ̂��ɂ����l�ɓ���q�˂�B ���J�U�钆�����̂́A���z���Ǝv���Ă��ꂽ�̂��A�e�ɂ����̎ԂŃz�[���E�b�h�̑O�܂ő����Ă��ꂽ�B ���̗��Őu�˂����b�`�F���X�̏Z��́A�K�^�Ȃ��ƂɑS�Ă̏Z�l����܂ŏ�������Č����Ă��ꂽ���A �z�[���E�b�h�ł́A�����������Ƃɂ���ɉƂ̒��܂ňē����Ă��ꂽ�B �z�[���E�b�h�͐v�������d�Ȃ邽�߂��A�t�@�T�[�h�̎O�A�Q�[�u���A���ʂ̓�A�Q�[�u���A �����ĊK�i�̈ʒu�E���ʂ̍\���ɁA�e�B�O�{�[���E�R�[�g�Ƌ��L�����������������B �K�͂͏��������߂ɁA�����̓������z�[���E�b�h�ɂ͂��V���v���ɁA���N���ɏo�Ă���B�q��ʐ^�Ŕ�ׂ�ƕ����邪�A �t�@�T�[�h�̎O�A�Q�[�u�����e�B�O�{�[���E�R�[�g�̂悤�ɕ����I�ȉ����ł͂Ȃ��A �剮�S�̂�傫�������ĐL�тĂ���B ���b�`�F���X�̓C���h�����������b�g�����݂̖��A���f�B�E�G�~���[�E���b�g���ƂP�W�X�V�N�Ɍ�������B���b�g�����݂͂��łɂP�W�X�P�N�ɖS���Ȃ��Ă���A ���S�l�������`��̃��f�B�E���b�g���̂��߂̏Z����̃z�[���E�b�h�ł���B ���b�`�F���X�̉Ƒ��́A�z�[���E�b�h�ɂ悭�؍݂��A�q���������x�ɂ������ʼn߂������Ƃ��ƂĂ��D�Ƃ����B �k�����ʂ̊O�ς̓e�B�O�{�[���E�R�[�g�Ɠ����A�A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�I�ȁA���@�i�L�����[�� �\��������Ǝ��̎O�A�Q�[�u��(�㔼��)�ƁA�N���V�J���ȃf�B�e�[�����������A�����X�^�b�R����(������)�� ���͓I�ȗ��ʂ������Ă���B ���ނɍ����X�e�C����h��ꂽ��������́A�O�A�Q�[�u���Ƃ��ꂼ��ɐ����ꂽ�O�̓c�̎��^�̑��A���E���[�ɉ��т������Ȉ�w�̉����A �����ăG���g�����X�̔����h��ꂽ�ؐ��̃A�[�`�A�����Ă��̉��̒��ɕ������ے��I�ȃ}�O�T�Ƃ������ɁA ����ɃN���V�J���ȕ����ɌX���Ă������̎����̃��b�`�F���X�́A���@�i�L�����[�ƃN���V�b�N�������荇�����A�w�I�Ȍ`�ԑ���A�}�j�G���X�e�B�b�N�ȁA���ʑ��삪�ڂ�D���B�G�킩�������B �q��ʐ^������ƁA������ �k�����ʂ̔j�����牄�т�R�̐؍ȉ������쓌���ʂ̐؍ȉ����ɒ��p�ɂԂ���\�������Ă���B �쐼���ʂ̔j�����牄�т�Q�̐؍ȉ����̂����쑤�͕���t�ɐL�сA�k���͒Z���B ����ɂ����̐؍ȉ����̊Ԃɂ͍̌��̂��߂ɏ����ȉ������i�h�[�}�[�j���Q�K�̊K�i����A�Q���ɕt������Ă���B |

|

| |

|---|---|

�A���Q�[�u���̃��`�[�t�ɂ��ẮA���b�`�F���X�ɉe����^�����A�Ƃ��Ă悭���������ɏo�����A �t�B���b�v�E�E�F�b�u�̃W�����h�E�B���Y�i���}���j��X�^���f��1891�i���}�E�j�̂悤�ɁA�����̃Q�[�u��������ɓ����ɕ��Ԃ̂Ƃ́A���b�`�F���X�̎O�A�Q�[�u���͈قȂ�B

|

�e�B�O�{�[���E�R�[�g�̃t�@�T�[�h�Ɠ����悤�ɁA�z�[���E�b�h�̃t�@�T�[�h�ł����b�`�F���X�̎O�A�Q�[�u���́A���ӂ��� �J����āA�S�̂Ƃ��ĂЂƂ܂Ƃ܂�̎O�A�Q�[�u���Ƃ����`�Ԃɂ��Ă��āA�E�F�b�u�̘A���Q�[�u���Ƃ͍l�������قȂ�A���b�`�F���X�Ǝ��̂��̂ɂȂ��Ă���悤�Ɏv���B �@

|

|

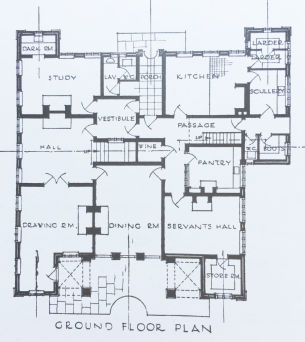

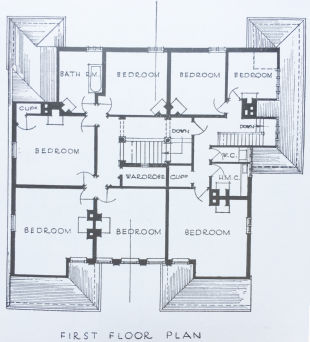

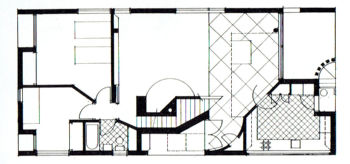

���b�`�F���X�̓@�ق̒��ł́A���Ə��������ł���A���ʂ�����ƁA�����`����A����̓ˋN���o���悤�Ȍ`�����Ă���B

���S�̐����`�͏c�O���O�ɕ�������A��G�c�Ɍ����ċ�̋�悩�琬���Ă���B �O�������������̏c��ɂ̓X�^�f�B�A�z�[���A�h���[�C���O�E���[���Ƃ����O�����c�ɕ��сA�^���̗�ɁA�G���g�����X�A�K�i�A�_�C�j���O�����ԂƂ���� �e�B�O�{�[���E�R�[�g�Ɠ����\���ł��邪�A�Ⴄ�̂̓T�[�r�X�E�u���b�N�ŁA���G�ȃe�B�O�{�[���E�R�[�g�ƈ���āA �z�[���E�b�h�ł̓L�b�`���A�p���g���[�A�T�[���@���g�E�z�[���ƁA�O�����V���v���ɓ�k�ɕ��ԁB �p�u���b�N-�v���C�x�[�g�̒i�K�I�q�G�����L�[�����ɖ��m�ŃV���v���ȕ��ʍ\���ł���B �A�v���[�`�̎ԓ��́A�_�C�A�S�i���ɐL�сA�r������G���g�����X�ɐ^�������Ԃ��铹�H�ɕ����B |

���̎����G���g�����X�̊J����ʂ鎲�ƈ�v����̂����A���̊J���͕��ʏ�͒��S���班���O��A���ʏ�̒��S���ƁA���ʂŌ��钆�S������Ă���B

�G���g�����X�e�Ƀg�C�����Ƃ������߂����A�����̏��̓O���X�S�[���p�w�Z�̃G���g�����X�Ń}�b�L���g�b�V������������ƂƏ������Ă���B �V�����g���[�ƃA�E�V�����g���[���ӎ��I�ɑ��삷��f�U�C���p���́A�}�b�L���g�b�V���ƃ��b�`�F���X�Ɍ��炸�A ���̎���̌��z�Ƃ������Ă������ʈӎ��Ȃ̂�������Ȃ��B �t�@�T�[�h�́A�������č����̃L�b�`���ɐH�i�ɂƐ��ˏo�����āA �G�����F�[�V�����̏�ł́A���S�ȃV�����g���[���\�����āA�O���Ɠ����́u���܍��킹�v���I���ɍs���Ă���B |

| |

|---|---|

�O�Ϗ�A�l�̗��ʂ͂��ꂼ��ɖ��͓I�ȁA�S��������\���悵�Ă���A���ꂼ��̗��ʂ��Ƃ� �A�Ɨ������`�ԑ��삪�A���ʁA�����ĉ����̌����ƘA�����Ȃ���s���Ă���B ���ʂS�ʂ��P�ʂ��Ȃ�������ɂ����A���ʁA�����̕����̋@�\�A�����ĉ����A���ꏏ�ɍl�������ĉ����Ă䂭�B �k���̃G���g�����X���͉�������̎O�A�Q�[�u���A�쐼���͓�A�Q�[�u���ō\������A �쓌�̗��ʂ͌��z�������P�K�̌��܂ʼn���Ă���Ƃ����A�S���Ⴄ�\������A �������V�����g���[�̒��S�����A���ʏ�ŁA����Ă���B

|

�둤�̓쓌���ʂ́A�k���Q�ʂ̔j���̕\���Ƃ́A�قȂ����\������Ă���B ���������[�Ő^���Ɍ�������1�K�̌����܂ʼn���Ă��āA �����̃e���X�̏�ɔ��艺���āA�G���g�����X�Ɠ����A�ĂуN���V�J���ȃ��`�[�t������A�������Ɏx�����Ă���B ���S�����ł�1�K�̔����X�^�b�R�̕ǂ��A2�K�ɂ܂ŐL�сA2�K���̍����̕t���i�s���X�^�[�j��4�{�A2�K�̌��܂ŐL�тĂ���B ���̔��ǂ͗����ɔ����X�^�b�R�h��ŁA�t���͖ؐ��Ƀy���L��h�������̂ł���B

|

|

�e���ʂ̓Ɨ������V�����g���\���ɉ����āA�z�[���E�b�h�ɂ́A�������

�̃��b�`�F���X�̓@�ق̑傫�ȓ��F���A�e�B�O�{�[���E�R�[�g��肳��ɋ����o�Ă���B ����͐l�̓������A���ʂ̎�������O���A���炵�āA���炵�Ē��������镽�ʑ���ŁA���b�`�F���X�̕��ʂ̓����ł��� ���������́A���̏���A���b�`�F���X�͑f���ɑO�ւ͐i�܂��Ă͂���Ȃ��B �G���g�����X�E�|�[�e�B�R�����Ɛ��ʂ͕ǂɓ˂�������A���̉E�ɂ���Ɠ����h�A������B�h�A���J���A���F�X�e�B�r�����ɂ͂���ƁA���E�Ώ̂ɓ�̃h�A��������B ���ʂł͂Ȃ��A�Ίp��̃h�A���J����ƃz�[���ցB�z�[���ł͐U��Ԃ�`�ŁA2�K�֍s���X�g���[�g�̊K�i�ƃ_�C�j���O�ւ̃h�A������B ���Ȃ݂ɁA���̊K�i�㕔�ɂ́A�g�b�v�E�T�C�h�E���C�g�������Č��𗎂��Ă���B |

���̌��́A�K�i�ƌ��֕����̊Ԏd��ɂ�����ꂽ��̔��p�`�̑���ʂ��āA���F�X�e�B�r�����ɂ��B����B �̂����ɂЂ˂��āA�K�i�̉E�ɂ���h�A����ƁA����ƃ_�C�j���O�E���[���Ɏ���B ���G�Ō��I�ȃT�[�L�����[�V�����́A�e�B�O�{�[���E�R�[�g�ȍ~�̃��b�`�F���X�̕��ʂ̓����ł���B ���������F�X�e�B�r�����ł��z�[���ł��_�C�j���O�E���[���ł��A�e�����̃h�A��g�F�͕K���A���E�Ώ̃V�����g���J���Ȉʒu�ɒu�����B �S�̍\���ł̓V�����g���[������ɕ����A���������ʏ�̃V�����g���[���I���ɃL�[�v����Ƃ����E�B�b�g�������A �������\������e�����͓O�ꂵ�ăV�����g���J���Ȕz�u���Ƃ�B �����������͑Ίp�����A�Ίp�����ɐl����������B�Ȃ�Ƃ������ʂȂ����Ė��͓I�ȗV�т��낤�B |

|

|

|---|---|

���_�j�Y����傫���]�������������h���z�̑��l���ƑΗ����h�ŁA���o�[�g�E���F���`���[���́A���b�`�F���X�ɑ������y���Ă��邪�A

�P�X�U�Q�N�́g��̉Ɓh�ɂ����āA�O�ςɃz�[���E�b�h�̃Q�[�u�����A

|

��������ŁA�ǂɂԂ���G���g�����X�A�����ƒ��p�̊K�i�̈ʒu�A�X�O�x�^�[���A�����Ĉ����I�铮���ȂǁA ���炩�Ƀz�[���E�b�h���Q�Ƃ��Ă���B

|

|

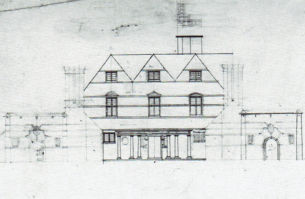

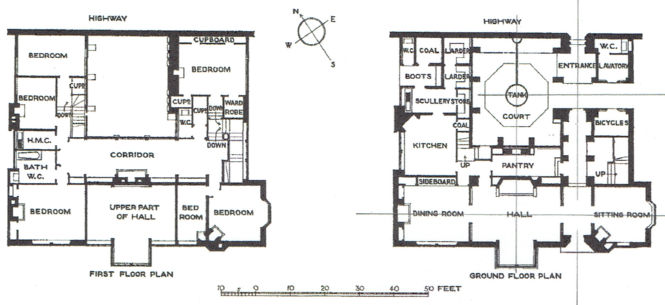

�P�O�D���g���E�Z�C�J��Little Thakeham 1902 ���b�`�F���X�̂��̎����́A�ÓT��`���z�̃��H�L���u�����[�ւ̌X�Ƃ����Ӗ��ŁA���g���E�Z�C�J���ɂ��`�F�X�^�[�Y����̉e�������Ȃ��炸������B ���ړI�ɂ̓`�F�X�^�[�Y�̊O���̑�����Ɍ�����A��Ō��� "�M�b�u�Y�E�T���E���hGibbs surround�i�M�b�u�Y���͂��g�j"���A������Ԃ̑傫�ȍ\���v�f�Ƃ��č̂荞�܂�Ă��邱�Ƃł���B ���b�`�F���X��30���߂��邠����A���I�̕ς��ڂ�1900�N�O�ォ��A�T���[�E���@�i�L�����[�ɁA �������ÓT��`���z�̃��H�L���u�����[�ꍞ�܂��n�߂�B �e�B�O�{�[���E�R�[�g1899-1901(�E�ʐ^��)�A�z�[���E�b�h1901�i�����j�A�����ăO���C�E�E�H�[���Y1901�i�����j�ƁA �G���U�x�X���̓@�قɎg����ÓT��`�̗v�f�Ƃ��̎g���������ł�悤�ɁB �z�[���E�b�h�ł̓G���g�����X�̃s���X�^�[�̃��X�e�B�P�[�V���������T�C�h�̓ˏo���A����ɂ͓�ʂ̃e���X�ɂ��g����B �`���[�_�[���̎���A1534�N�w�����[8���ɂ���ĉp��������������A�C���O�����h�̎O���̈�̍��Y�����ƌ���ꂽ �����̏C���@�̓y�n���ĕ��z����A�J���g���[�n�E�X�̌��z���b�V�����n�܂�B �܂����̎���́A�܂��ɃC�^���A���烋�l�T���X�̌��z�������Ă��āA�ו��ɏ��������̉e�����������Ă��������ŁA �����S�V�b�N�̐H�̋Z�p�ƃ��l�T���X�̌ÓT��`�̃��H�L���u�����[���Z�������������ゾ�B ���݂̃��b�V���Ƃ����A���b�`�F���X�ɐ�s����A19���I�㔼�A�u�����Ă������Y�K���̂̋��߂ɉ������`�́A �E�F�b�u��V���E�̃h���X�e�B�b�N�E�����@�C���@���̌��݃u�[���Ə������Ă��Ȃ����Ȃ��B �����ăG���U�x�X����16���I�㔼�Ƃ��������́A���������S�V�b�N���烋�l�T���X�ւ̓]���������A�C�^���A�ł͐������l�T���X����}�j�G���X���Ɉڍs���鎞���ŁA �C�^���A�l���z�Ƃ������p���ɓn���Ă��Ă���̂ŁA�}�j�G���X���̉e����������B ���b�`�F���X�ɂ̓`���[�_�[������G���U�x�X���A�W�F�[���Y���ɂ����Ă̏Z��ɊS������A��ɐG�ꂽ�悤��1898�N�ɁA ���C�v���_�[�����E�n�E�XMapledurham House,Oxfordshire�ic1581-1612)��K��Ă���B �j���[���[�N�Ń}�f�C�����C���̗A���ō��𐬂������e�̈�Y���p���ŁA�J���g���[�E�W�F���g���}�������đ����ƂɂȂ����{��̃g���E�u���b�N�o�[���́A �ŏ��̌��z�ƃn�b�`���[�h�E�X�~�X����Ă��������ƃn�[�t�e�B���o�[�̌��z���C�ɓ��炸�A���b�`�F���X�ɑ��k�����B �~�n��K�˂��Ƃ��͂��ł� �Q�K�܂ōH�����i��ł������A���b�`�F���X�͒n���Y�̃p���o����Pulborough rock�ł��邱�Ƃ��āA�L�b�`���������c���āA ���Ƃ͉�̂���悤�ɂƂ������������A�v��������B �~�n��K�˂��A��̋D�Ԃ̒��ŁA�قڍŏI�Ăɋ߂����ʁA���ʁA�f�ʂ̃X�P�b�`��`���グ���A�Ɠ����̏�������Ɍ���Ă���B |

|

| |

|---|---|

|

�Ƃ������Ƃ́A���̎��̃��b�`�F���X�ɂ͎��̎d���ł���Ă݂��������e�[�}������A���ꂪ�S�_�[�Y��O���C�E�E�H�[���Y�ŁA���������o���Ɏ��݂Ă����A

�G���U�x�X���̃}�i�[�n�E�X��H�^�v�����ŁA���̎d�����܂���������ɑł��Ă����ƍl�����̂ł͂Ȃ��낤���B �������āA ���g���E�Z�C�J��(����)�́A���ʂɃG���U�x�X���R���̂g�^��S�ʓI�ɍ̗p�����A���b�`�F���X�̍ŏ��̏Z��ɂȂ����B �}�i�[�n�E�X�̊�{�p�^�[����16���I�G���U�x�X���ɁA�R�̎��̐^�Ƀ|�[�`�̕t����E�^����n�܂�A�������L�тĂg�^�ɕω������B ���g���E�Z�C�J���ł̓G���U�x�X����H�^�ƈ���āA�z�˂����d��k����ɂȂ�A�g�^�̎�v�u���b�N�̖k���ɁA ��̂����Ɏc�����������̃L�b�`���E�u���b�N�������Ă���B

|

�قړ������ɂ���ꂽ�}�[�V���R�[�g(���E)�͓쓌���ɗ������o���d�^�Ƃg�^�̒��Ԃ̂悤�ȕ��ʂ����A��͂�k���ɃT�[�r�X�E�u���b�N�������Ă���B ���g���E�Z�C�J����}�[�V���R�[�g�́A�A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�e�����ŁA�`���[�_�[�l���̗v�f���������g�T���[�E���@�i�L�����[�h���� �g�ÓT��`�h�G�h���[�f�B�A���E�o���b�N�̃q�[�X�R�[�g�֓���ϑJ�ߒ��́A�ߓn���̍�i�ƌ�����B ���g���E�Z�C�J�����}�[�V���R�[�g���A�O�ςɁA�`���[�_�[�l���̃��@�i�L�����[�A���ςɁA�ÓT��`�}�j�G���X���̃��H�L���u�����[�Ƃ����A ���O�̗l���̕s���ꂪ�݂��邪�A�l�����f�U�C���v�f�Ƃ��đ��ΓI�Ɉ������b�`�F���X�̎p�����ǂݎ��A��a���͂Ȃ��B

|

|

�p���̓c���Ɏc���ꂽ���@�i�L�����[�Ȍ��z�̕�����ڎw�����E�B���A���E�����X�����̃A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�̋����ɒ����ɁA

�T���[�B�̃t�@�[���n�E�X�̃��@�i�L�����[���Ƃ��ɏ��邱�ƂŁA���b�`�F���X�ɒ@������26�ΔN���̃K�[�g���[�h�E�W�L������ۂ���ꂽ�f�U�C���I�}������A

������������u�����ƁA�ÓT��`�Ɉڍs���n�߂��A�Ƃ����������݂���B

�������A�ނ���P�ɃT���[�B�̃t�@�[���n�E�X�̃��@�i�L�����[����A�G���U�x�X���̓@�ق̗v�f���̗p������Ƀ��b�`�F���X�̋������ڂ����A

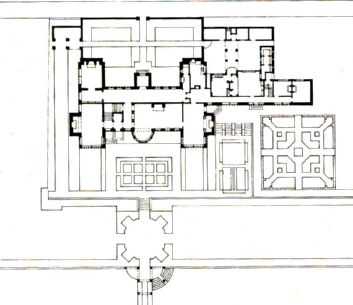

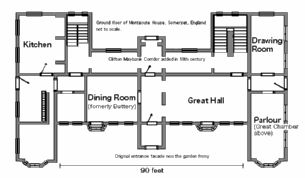

�ƌ������ق������m�ȋC������B ���C�v���_�[�����E�n�E�X����^�L���[�g�E�n�E�XMontacute House,Somerset(c.1590-1601���})�Ȃǂ̃G���U�x�X���̓@�قɂ́A ���l�T���X�A���邢�̓}�j�G���X���̉e���������Ă��āA �ÓT��`�̃��H�L���u�����[���g���Ă���̂�����B ���b�`�F���X�ɂƂ��ẮA�t�@�[���n�E�X�̃��@�i�L�����[�ɂ��A�G���U�x�X���̓@�ق̌ÓT��`�ɂ��A �f�U�C���̌���Ƃ��Ă̓����x���̋���������Ă��āA���̌�A�ÓT��`�̕��ɋ����̓x�����������Ă����������A�Ƃ������Ƃ��낤�A �����炱���V���E�̃`�F�X�^�[�Y�����ɍs�����̂��A�Ƃ������Ƃ�����̂��낤�B �܂�ÓT��`�̕��Ƀ��b�`�F���X�̋����̓x�����������Ă��������Ƃɂ͂����ЂƂA�V���E����̉e���Ƃ������Ƃ�����̂����m��Ȃ��B

|